Ukraine: Lwiw, Odessa, Kiew (Oktober 2017)

Posted by Antje Kröger Photographie on Dez 16 2017, in Mensch, Welt

Fast hätte ich meinen Flug in die Ukraine verpasst. Nach einem anstrengenden Fotoworkshop (ich war kränkelnd und ausgepowert) an einem Samstag im Oktober, sollte mich am Sonntag der erste Zug von Leipzig nach Berlin zu meinem Flugzeug in die Ukraine bringen, theoretisch. Auf der ersten Teilstrecke lief auch noch alles zu meiner und der anderen Zuginsassen Zufriedenheit, plötzlich jedoch gab es Durchsagen, dass die Züge nicht auf der vorgesehenen Strecke nach Berlin fahren könnten, wir sollten umsteigen und warten. Prima, der Sturm, der ein paar Tage vorher wütete, brachte die behäbige Dame Deutsche Bahn und ihre Mitfahrer immer noch in Bedrängnis. Dabei war auf den Webseiten und den Informationen davon nichts zu lesen gewesen.

Zum Glück gab es weitere Reisende, die auch das Ziel „Schönefeld Flughafen“ anvisierten. Wir gründeten Schicksalsgemeinschaften und benutzten unsere Smartphones, um herauszufinden, wie wir unsere Flieger doch noch pünktlich besteigen würden können. Schließlich bestellten eine Dame, die nach Brüssel wollte, und ich aus dem Zug heraus ein Taxi an den Berliner Stadtrand. Als wir das beige Auto bestiegen, begrüßte uns mit einem fetten Lächeln ein sechzigjähriger Deutsch-Türke, ursprünglich aus Kappadokien, aber schon seit 1985 in Berlin lebend. Ich sagte ihm, wann unsere Flugzeuge starten würden, sah ihn im Spiegel an, wieder dieses Lächeln und: „Kein Problem. Dit schaffen wir locker.“

Als ich so ganz allein in der hintersten Reihe des Flugzeuges nach Lwiw saß, dachte ich zurück an diese verrückte Sonntag-Morgen-Taxifahrt: vom Sturm Xavier lagen überall Äste auf der Straße, dutzende ganz umgenickte Bäume versperrten den Weg, doch der lächelnde Fahrer fuhr schnurstracks bis zu 120 km/h durch die Berliner Randgebiete. Was für ein Glück. Den Rest des fast zweistündigen Fluges verbrachte ich schlafend, damit die Aufregung sich legen konnte. Ich träumte von einem Satz, den mir ein Mensch, den ich ein paar Tage vorher kennen-lernen durfte, mit auf die Reise gab: Ein Abenteuer passiert dann, wenn etwas Unvorhersehbares passiert. Wie wahr.

Ankunft – Vorfreude – Ankommen

Der Flughafen von Lwiw ist klein und übersichtlich. Das Mädchen in der Touristeninformation erklärt mir schnell und in gutem Englisch (das ist leider nicht immer so normal in der Ukraine), wie ich zu meiner Herberge finde. Ich nehme den billigen Trolleybus (Geldscheine werden von hinten nach vorne gereicht zur Fahrerin, Papierschnipsel gehen zurück durch die Reihen und werden an den Seiten in sehr altertümlichen Apparaten gestanzt) in die historische Altstadt von Lwiw (Lemberg). Vor der Universität steige ich aus und gehe den Rest des Weges zu Fuß, noch immer bin ich erkältet und habe Rückenschmerzen. Doch die Vorfreude auf dieses unbekannte Land lässt mich lächeln und lange und tief schlafen.

LWIW

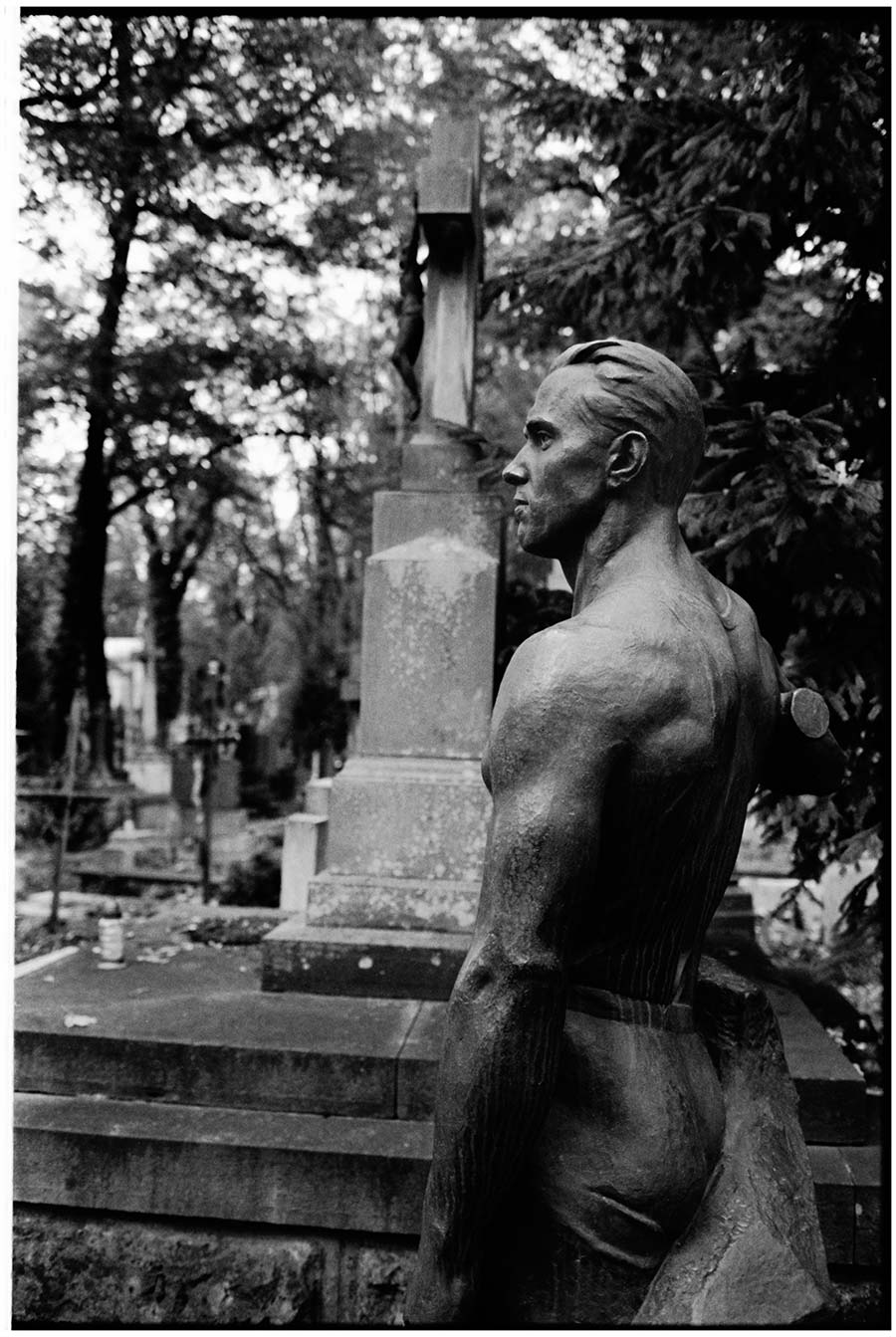

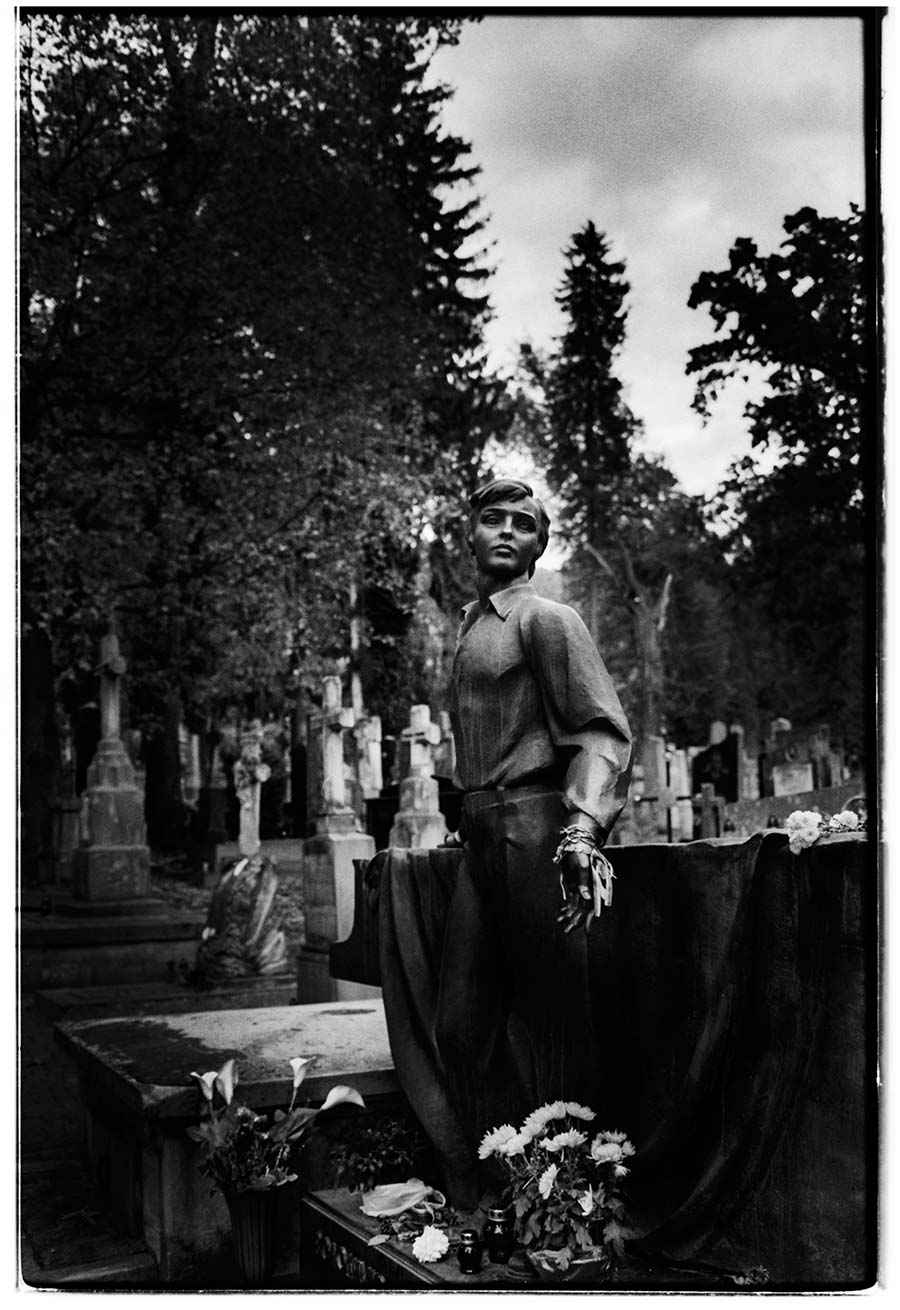

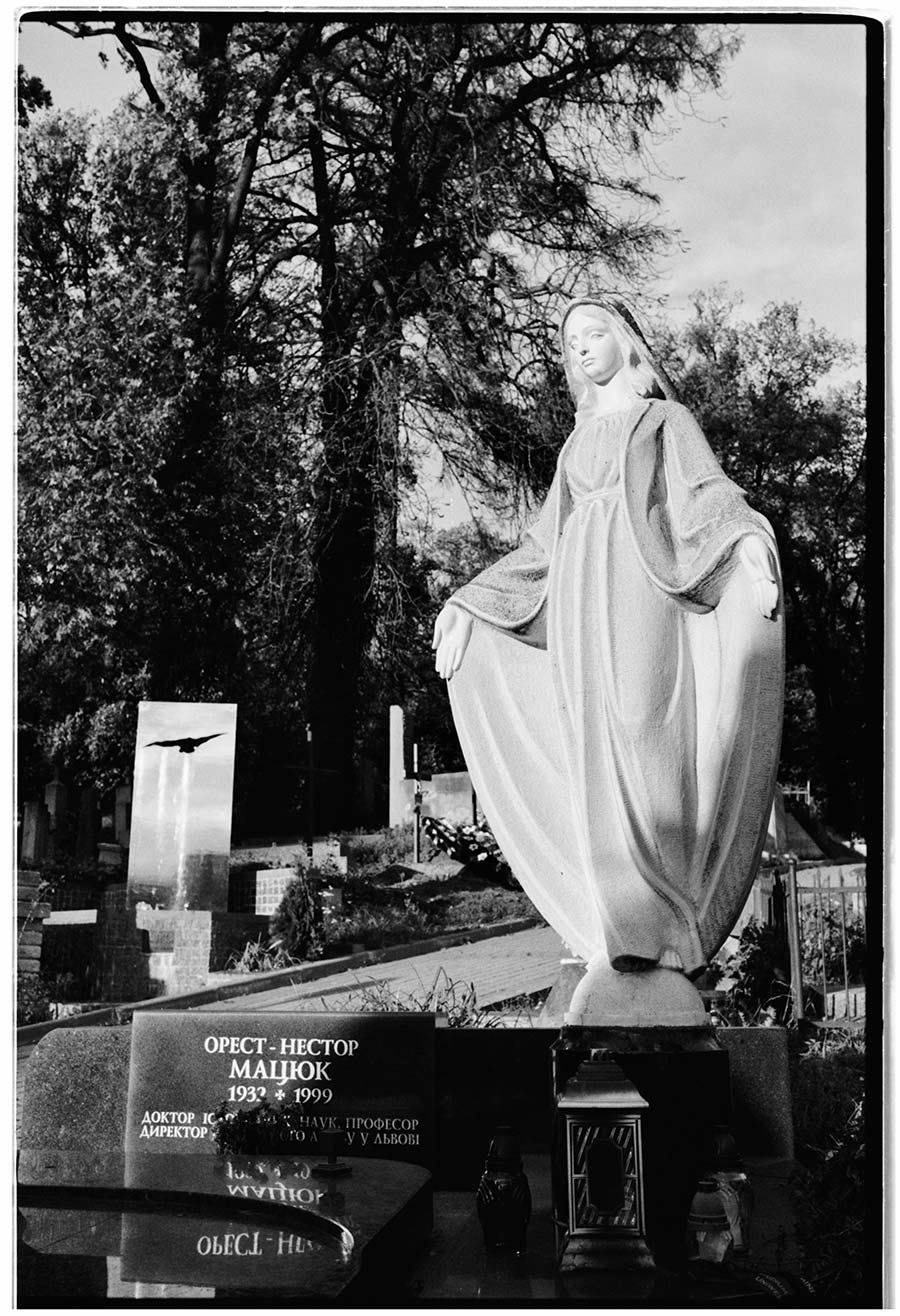

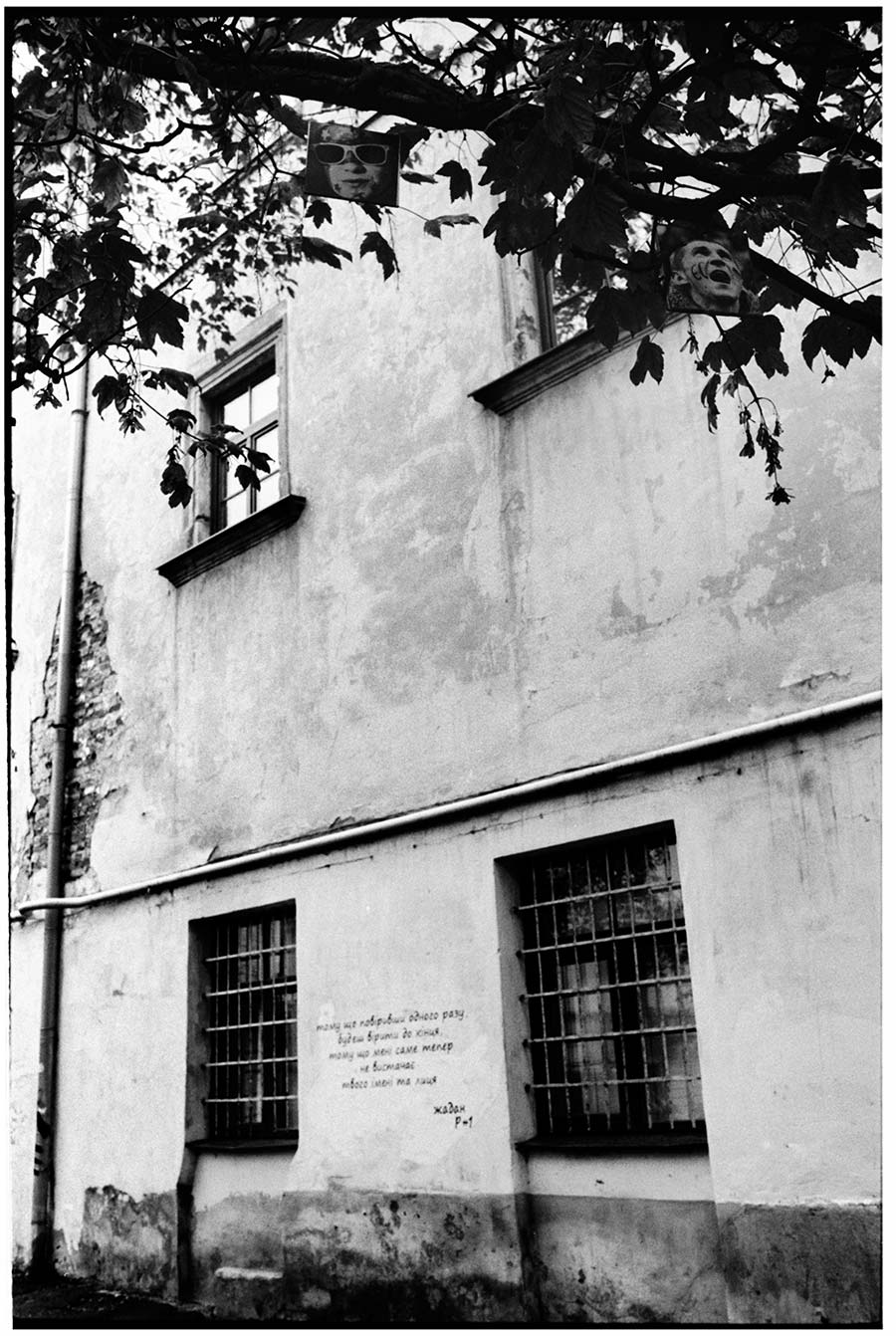

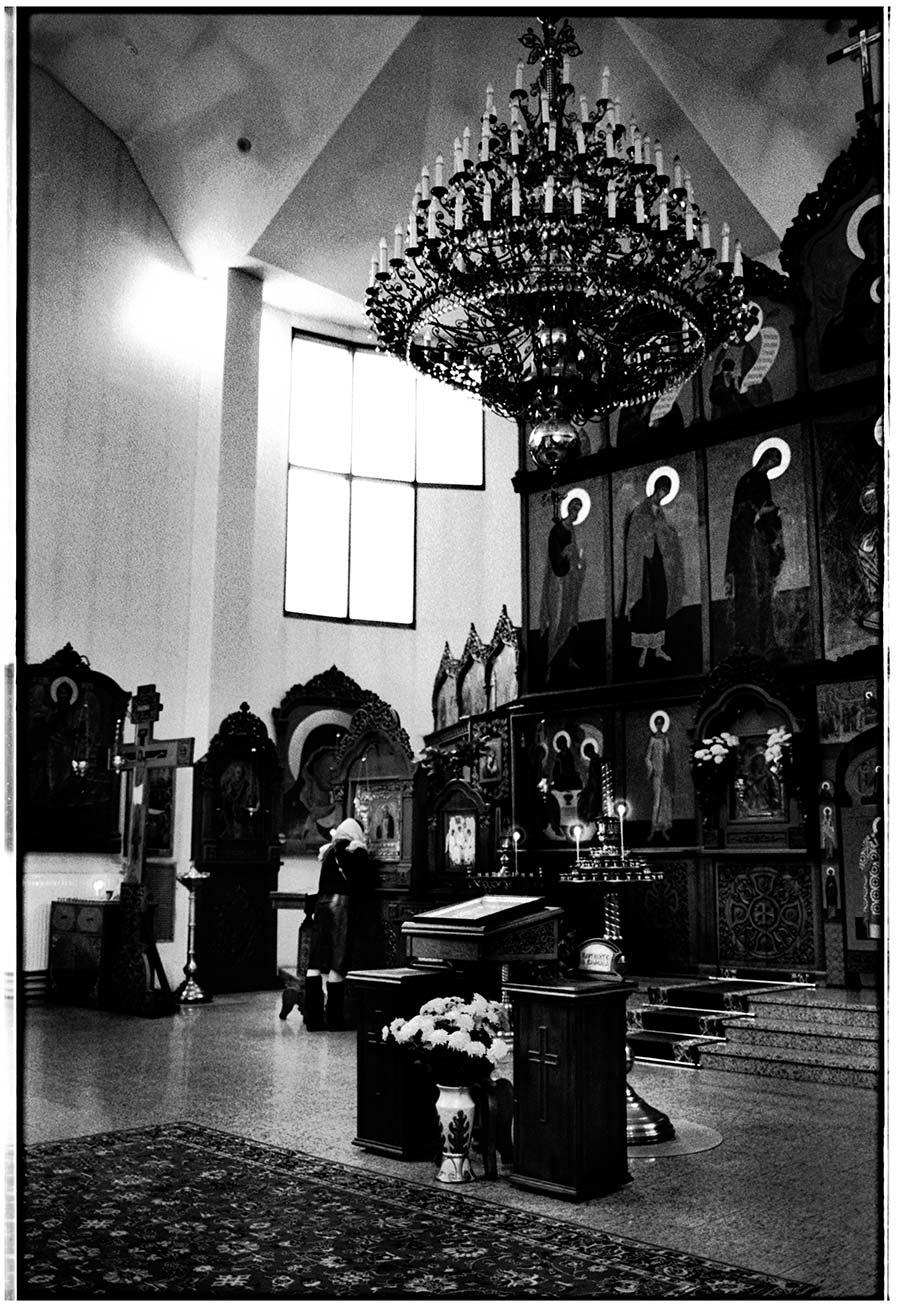

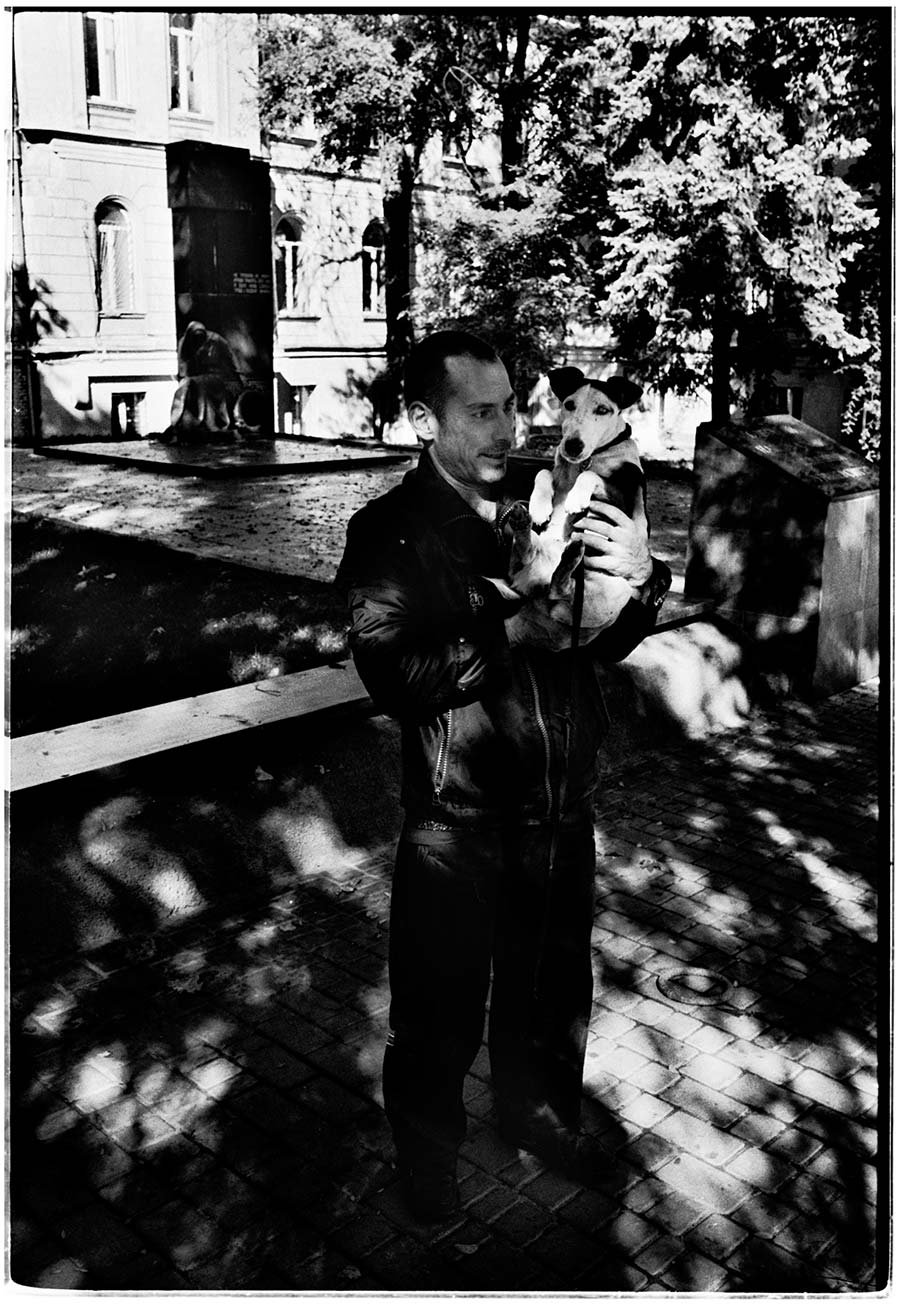

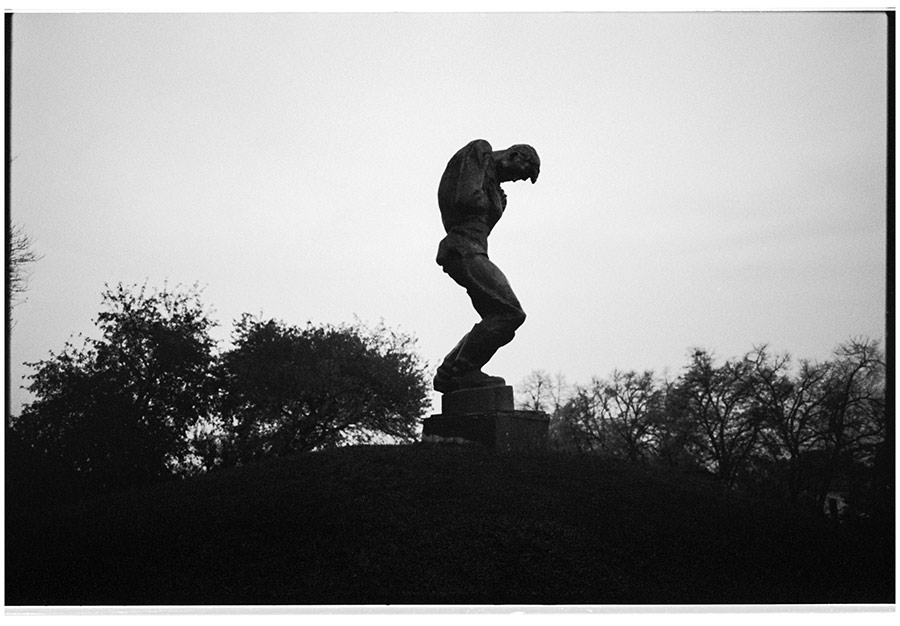

Spuren auf Wegen

Am nächsten Tag mache ich mich auf, die Stadt zu erkunden. Die touristischen Hochburgen interessieren mich nicht wirklich, begegnen sie mir zufällig dennoch, nehme ich sie als Wegesnahrung mit. Am Ende des Tages erreiche ich den Friedhof von Lwiw, vorher passiere ich Kirchen und Märkte, verschiedene universitäre Fakultäten und begegne Vögeln und Babuschkas, die Pilze und Beeren verkaufen, ich erwische mich dabei, dass ich an Tschernobyl denke und nicht bei ihnen einkaufe. Die Sonnenstrahlen durchbrechen immer wieder die Wolkendecke. In der west-ukrainischen Stadt unweit von Polen sind Mitte Oktober kaum Touristen unterwegs, ich höre weder deutsche noch englische Worte, fühle mich wohl.

Immer wieder unterbreche ich meinen Stadtspaziergang, um einzukehren und Kaffee zu trinken. Lwiw ist voller hübscher Kaffeestuben, die Kaffeekultur ist ein Überbleibsel der K.-u.-k.-Monarchie. Außerdem überall spürbar der galizische Mythos, ich vermisse die Schläfenlocken auf den Straßen, in den Gassen, die, die ich in New York, Antwerpen, Jerusalem sah, hier – in diese Kulisse – würden sie hineinpassen. Nur noch 200 Juden leben heute in der Stadt, erzählt mir ein jüdisches Mädchen ein paar Tage später, ob die Zahl so stimmt, weiß ich nicht, meine Recherchen dazu verliefen ins Leere… Der Deutsche war gründlich vor 75 Jahren.

Während ich Kaffee trinke, lese ich ein Buch über die Ukraine, diesen jungen Staat – Galizien, Polen, Tschechien, Rumänien, Österreich, Russland, Sowjetunion; zwei große Kriege – ein Durcheinander – und nun wieder Krieg. Während ich hier im Westen des Landes eine neue Welt für mich erkunde, tobt im Osten des selben Landes ein hässlicher Krieg. Wie soll ich das in meinem Kopf zusammen bekommen?

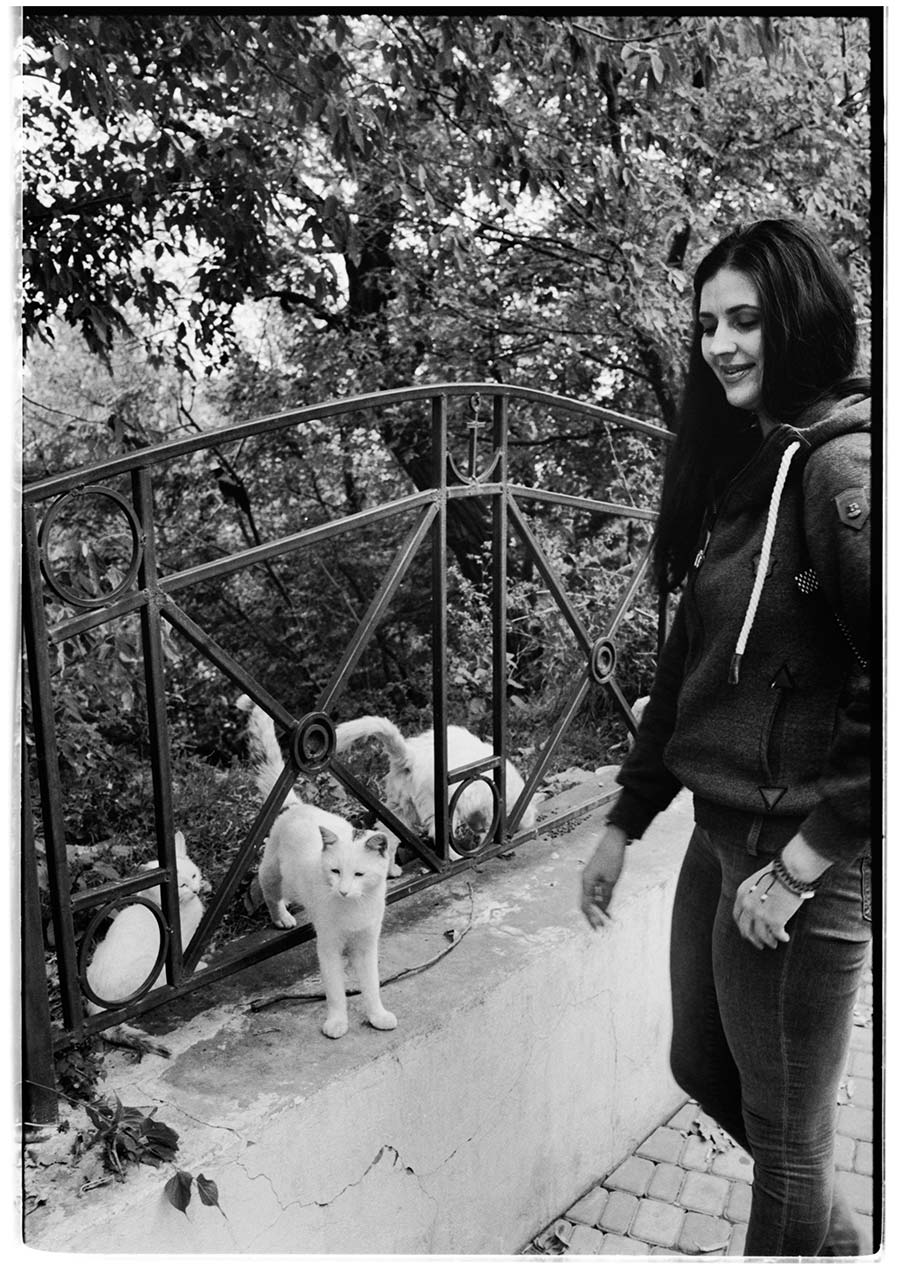

Ich mag die Stadt. Sie ist klein und überschaubar, ich bleibe einen Tag länger als ursprünglich geplant und mache mir Gedanken über das Thema Spuren, darüber, dass ich im armen Osten von Europa so viel fühle. Italien und Athen in diesem Jahr waren gute Plätze, aber hier spüre ich so tief, ein zu-Hause-Gefühl. Die Menschen sind eigen und störrisch und unfreundlich, auf das erste Gefühl – aber ich sehe und spüre sie. Ich verbinde mich gerne mit ihnen.

Todes-tanzen

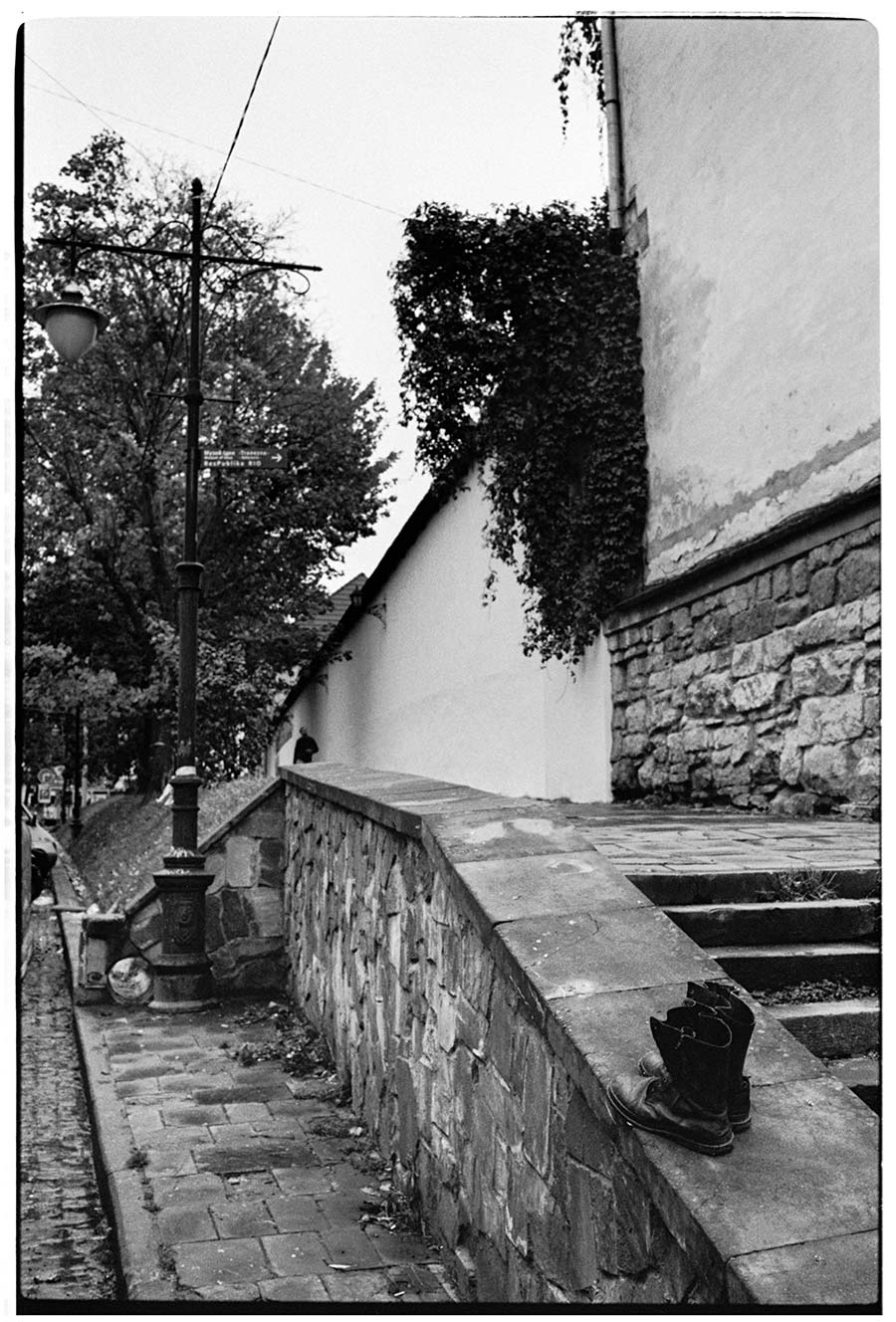

Am nächsten Tag falle nicht nur ich, dafür aber zuerst. Beim Überqueren einer Hoppelstein-Straße stolpere ich, meine Kameras zum Glück im Rucksack und liege Sekunden später gefallen auf der Straße. Meine Erkältung und die Rückenschmerzen ließen mich unaufmerksam sein. Ein paar Momente liege ich so da, nehme wahr, dass wenigstens keine Autos auf mich zurasen, kein Mensch hilft mir auf. Ich hieve mich trotzig hoch, spüre den Schmerz in meinen Beinen und humpele auf den Gehweg. Erst am nächsten Tag sehe ich das blaue, angeschwollene Ergebnis meines Sturzes auf meinem rechten Schienbein und meinen Handinnenflächen, bis zum Ende der Reise sind Schmerztabletten und Wärmepflaster meine besten Freundinnen.

Bevor ich in eine Straßenbahn zum Bahnhof steige, um eine Fahrkarte nach Odessa zu erstehen, ruhe ich mich ein paar Momente aus.

Ein hübscher Bahnhof, wie auch schon vorher in Russland, bin ich fasziniert vom Woksal, muss mich aber erst einmal um ein Zugticket kümmern. Das gestaltet sich schwieriger als angenommen, mein Russisch so eingestaubt, kein Mensch spricht auch nur ein paar Brocken Englisch, ich weiß nicht, welcher Schalter der Richtige für mein Anliegen ist. Doch mit Händen und Füßen klappt alles, die Zugfahrt wird 12 Stunden dauern, das Ticket kostet 3,50 Euro.

Ich fahre zurück in die Altstadt, erstehe in einem Antiquitätengeschäft russische und ukrainisches Medaillen. Vor dem Geschäft vollführt ein Geschöpf seinen TODESTANZ. Erst beobachte ich, doch auf das letzte Bild, den Blick aus seinen blutigen Augen in meine, verzichte ich, um ihm aufzuhelfen. Zuviel gefallen für mich an diesem Tag: so trotte ich zurück zu meiner Schlafstätte, die in einem wundervollen alten Wohnhaus im vierten Stockwerk liegt.

Ich steige die Stufen hinauf, begegne zwischen der ersten und zweiten Etage Olena mit Baby Juri, sie nährt das Kind an der Mutterbrust. Ich frage, ob ich beide fotografieren dürfe. Sie bejaht sofort. Ich weiß schon in diesem Moment, dass dies Bild der Abschluss meiner kleinen Todestanz-Serie von Lwiw sein wird. Ich ruhe mich aus, liege im Bett, denke über die Begegnungen nach.

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche

Ein paar Stunden später erkunde ich das dunkle Lwiw. Schnell entdecke ich die alte Synagoge, gehe anschließend in ein jüdisches Restaurant in unmittelbarer Nähe. Lange schon habe ich nicht mehr so gut gegessen. In der Lokalität werden jüdische Traditionen hochgehalten. Bevor ich essen darf, muss ich meine Hände waschen. Die junge jüdische Kellnerin kommt dafür mit einer antiken Waschschüssel an meinen Tisch.

Ein besonderes Flair herrscht an diesem Ort. Es ist ruhig und schummrig, der Wein ist dunkel und tief, das Geschirr anachronistisch schön, das Essen köstlich besonders.

Bevor ich gehe, verhandle ich mit der Kellnerin über den Preis. Das ist die Besonderheit in diesem Lokal – ich mache meinen Preis-Vorschlag, das jüdische Mädchen ihren. Sie kommt mir entgegen, wenn ich ein deutsches Gedicht aufsage, gibt sie mir zu verstehen. Ich grüble – mir fallen nur die ersten Zeilen des Osterspaziergangs ein. Das Mädchen lächelt mich an. Sie will mehr von meiner Stimme, ich krame mein Smartphone heraus und suche ein Gedicht heraus, lese es vor, sie akzeptiert meinen Preis. Dann geht sie weg, kommt wieder und übergibt mir ein kleines Geschenk. Welch‘ eine schöne Geste, ich sage ihr, dass ich am kommenden Tag Geburtstag habe. Sie nickt und fragt, ob wir uns bei Instagram verbinden wollen – schöne neue Welt. Ich spaziere nach Hause. Nach Hause, so fühlt es sich an. Ukrainische Straßenmusik begleitet mich.

Nachtzug nach Odessa

2.27 Uhr, Gleis fünf. Der Bahnhof von Lwiw ist gespenstisch leer, zumindest auf den Gleisen, in den Wartesälen sitzen unzählige Menschen mit vielen und großen Taschen. Der alt-sowjetische Zug knattert überpünktlich ein. Mein Ticket ist ein kyrillisches Durcheinander, in der Dunkelheit kann ich nicht einmal die Waggon-Nummer entziffern. Ich lasse mir helfen, finde irgendwann den richtigen Wagen. Der Schaffner fordert freundlich einen Soldaten auf, mich und meinen schweren Koffer zum Schlafplatz zu bringen, als einzige Touristin im Zug genieße ich diese Vorzugsbehandlung.

Der junge Soldat und ich durchqueren den überheizten, stickigen Waggon, ich sauge die testosteron- und alkoholgeschwängerte Luft ein, höre aus jeder Ecke Schnarchen. Am Platz angekommen, warte ich artig, bis der Schaffner die frische Bettwäsche bringt. Mit mir zusammen harrt ein ukrainisches Mädchen aus, sie spricht sehr gut Englisch und führt mich ein in die Gepflogenheiten des Nachtzug-Fahrens: Der gemeine Nachtzug-Fahrer hat immer Nachtzug-Fahr-Kleidung dabei, üblicherweise bequeme Klamotten beispielsweise einen Jogginganzug und ganz wichtig: Hausschuhe. Ich im Kleidchen und ohne schnell findbare Wechselschuhe (irgendwo in den Untiefen meines Koffers hätte ich bestimmt welche) bin schlecht vorbereitet.

Schon beim Ticketkauf muss der Nachtzug-Fahrer darauf achten, wo er/sie schlafen mag, unten, oben oder in der Mitte. Ich habe unwissentlich ein oberes (billiges) Bett gebucht. Das ukrainische Mädchen aber tauscht mit mir, lässt mich unten schlafen.

Gemeinsam bauen wir unsere Betten, beziehen die Matratzen, verstauen unser Gepäck sicher, lehnen den Tee ab, den der Schaffner uns anbietet. Um uns herum schlafen die Menschen schon tief und fest. Bevor ich mich bette, besuche ich die überraschend saubere Toilette, danach endlich lege ich mich auf die harte Pritsche schlafen.

Die Handtasche mit Pass und Geld lege ich unter das Kissen, der Rucksack mit meinen Kameras steht dicht neben mir. Ein paar Fahrten später weiß ich allerdings, dass ich keine Angst vor Diebstahl haben brauche.

Ich schlafe ein, werde immer mal wieder wach, wenn der Zug an einsamen Bahnhöfen stoppt. Das Abenteuer Nachtzug-Fahren ist eine Herzensangelegenheit, meine Herzensangelegenheit.

ODESSA

Die Stadt macht es mir anfangs nicht leicht. Gefühlt wollte ich sie schon seit tausenden Jahren besuchen, diese Sehnsucht. Ich stellte mir immer vor, wie ich am schwarzen Meer stehen würde, neben mir ein alter Jude, wir beide schauen traurig-sehnsüchtig auf das Meer. Aber Pustekuchen, ich brauche zwei Tage lang bis ich das Meer überhaupt das erste Mal zu Gesicht bekomme und dann regnet es auch noch…

Wo ist all die Solidarität geblieben?

Am Nachmittag kommt mein Nachtzug am Bahnhof von Odessa an. Die Sonne scheint, ein Taxi bringt mich zu meiner Schlafstätte. Das Hostel ist voller junger Inder und Inderinnen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Erklärung aber naht. Um die Ecke befindet sich die Universität mit ihren Fakultäten für Medizin und Zahnmedizin.

Die Ukraine lässt für Devisen ausländische junge Erwachsene bei sich studieren. Vor allem aus dem Nahen Osten und aus Indien kommen die künftigen Ärzte und Zahnärzte nach Odessa oder Kiew, natürlich alles Mädchen und Jungen aus gutem Hause, aber meist mit nicht dem besten Abitur im Gepäck. In Osteuropa ist der Traum dieses Studiums (ohne NC) für sie dennoch möglich. Die Lebenshaltungskosten sind günstig, sie kommen meist in Schwärmen in die Ukraine, brauchen so noch nicht einmal Anschluss suchen oder ukrainisch oder russisch zu lernen. Das Studium ist in englischer Sprache.

Manchmal kann und will ich kaum glauben, wie viele Klischees um mich herum so bedient werden. Auch hier in der Ukraine: Da sind die reichen Amerikaner, die nach (heirats)willigen Ukrainerinnen Ausschau halten oder die Amerikaner, die nicht ganz so reich sind, aber nach Kiew kommen, um sich die Zähne restaurieren zu lassen, da sind die Israelis, Inder usw. die Ärzte oder Zahnärzte werden wollen (Ansehen spielt für diese eine große Rolle), da sind die Reisenden, die Euro-Touristen sind, alles-so-spottbillig-hier ist ihre Attitude. Allen diesen Menschen bin ich begegnet. Allen diesen Menschen fehlt vor allem eine Eigenschaft: die Solidarität. Solidarität mit den Menschen eines Landes, das ums Überleben kämpft. Solidarität mit dem Ort, der sie beherbergt. Solidarität mit einer anderen Kultur.

Die ersten zwei Tage brauche ich Zeit, um mich daran zu gewöhnen, dass meine indischen Mitbewohnerinnen mit ihren Smartphones verheiratet scheinen und das Rücksicht in ihrem Elternhaus wohl kein Unterrichtsfach war. Ich lerne den jungen Libanesen Hamid kennen, er studiert Zahnmedizin in Odessa. Jeden Abend trinken wir zusammen Wein im Garten des Hostels und rauchen Zigaretten, oft setzen sich andere Reisende zu uns. Gemeinsam lästern wir über die Inder und ihre Gewohnheiten. Diese Abende sind frei und so schön, dass ich bei meiner Abreise nach Kiew einige Tränen weine…

Fluide Ambivalenz

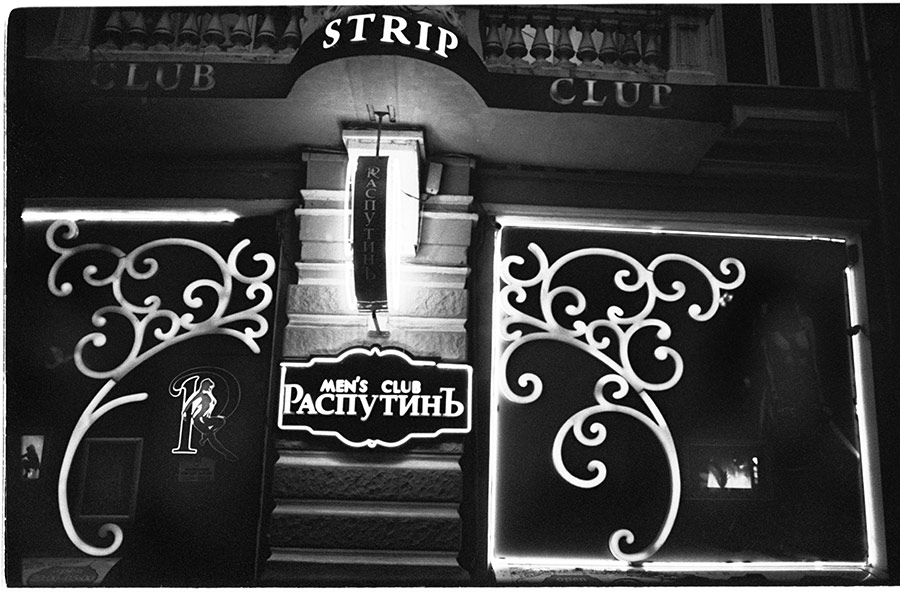

Odessa hat verschiedene Gesichter, spielt verschiedene Rollen und zieht verschiedene Menschen an. Das ist ihre Schwäche, aber mehr noch ihre große Stärke. In den Sommermonaten kommen ukrainische und andere europäische Badegäste hierher. Dafür putzt sich die Stadt heraus, ist übervölkert und laut (so berichtet man mir).

Jetzt im Oktober sind nur wenige Touristen da. Die Innenstadt ist trotzdem übertrieben kitschig herausgeputzt, überall bunte Lichter-Schmetterlinge in den Bäumen, man kann auf Pferden durch die Straßen und Gassen reiten, vielen kapitalistischen Blödsinn kaufen oder aber in eines von gefühlt tausend Restaurants essen: exotisch, ukrainisch, hipp, teuer, billig, Fastfood – alles ist im kulinarischen Programm erhältlich. Abend für Abend lasse ich es mir an anderer Stelle schmecken. Immer trinke ich wohlschmeckenden Wein, zu dem in Odessa Äpfel gereicht werden.

Manche Orte dieser Stadt schwimmen im Geld, manche Menschen wohl auch, andere Orte verfallen, sind ärmlicher als arm, ihre Menschen wohl auch. Der Gegensatz ist deutlich spürbar-sichtbar, nicht mit solch‘ einem Schmerz wie in Petersburg, Kiew oder Moskau, aber er ist anwesend.

Ich nehme irgendwann einen von den kleinen Bussen, die es in Odessa zu Haufe gibt (sie sind immer! bis zum Anschlag gefüllt). Busfahren ist wie überall in Osteuropa ein Abenteuer: keine Pläne an den (manchmal unsichtbaren) Haltestellen, der Bus hält (auch) auf Zuruf, bezahlt wird beim Heraussteigen. Ich zähle Haltestellen, das gibt mir Sicherheit (totaler Quatsch – natürlich).

Anstatt ans Meer fahre ich hinaus aus der Stadt, richtiger Bus, falsche Richtung. Ich sehe ruinöse Plattenbauten, zugewucherte Friedhöfe, Billig-Märkte, alte Menschen sich über die Straße schleppend, dunkle Fabriken, verlassene Spielplätze, uralte Autos und Busse, verwilderte Gärten, Industrielandschaften… Auch das ist also Odessa.

Richtungsänderung: Meer

Zum Wasser will ich. Seit zwei Tagen bin ich schon in Odessa und habe es dennoch erfolgreich geschafft, NICHT ans Meer zu kommen. Noch ein paar Tage später weiß ich, wie leicht es ist, über Uber ein Taxi zu ordern, das einen für zwei Euro bequem zum Strand chauffiert. Zum jetzigen Zeitpunkt ziehe ich noch Bus und meine Füße vor, verfahre und verlaufe mich ständig, strande an reizenden Plätzen.

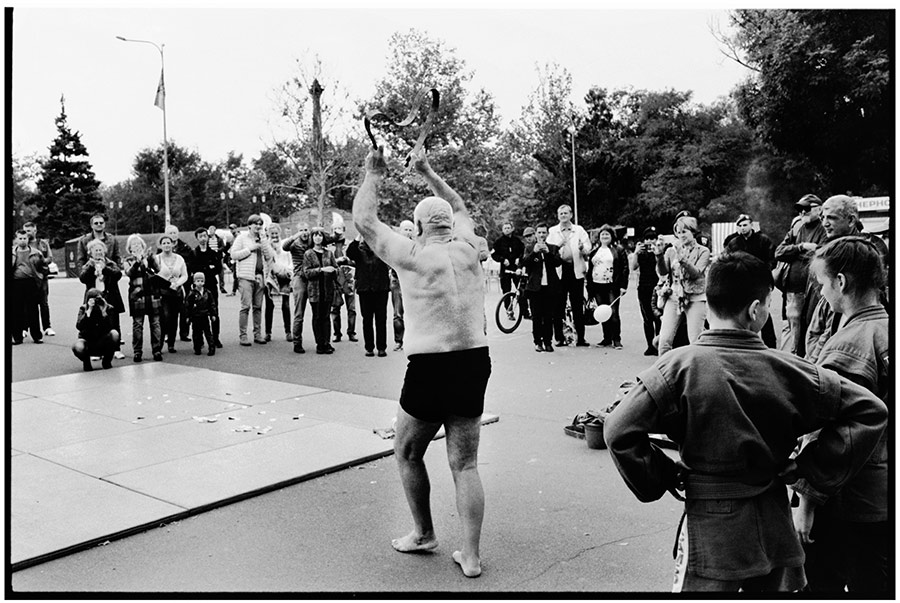

Der Weg ist das Ziel, macht Sinn – ich durchstreife einen Vergnügungspark, die Fahrgeschäfte bewegen sich, obwohl höchstens zehn Menschen im ganzen Park unterwegs sind, ich schaue einem alten Bodybuilder zu, der vor Schaulustigen lustige Artistik vollführt, erreiche den Hafen von Odessa und danach den Meeresbahnhof. Welch‘ ein schönes Wort. Dahinter verbirgt sich ein Fährterminal, gegenüber befinden sich die berühmten Treppen von Odessa: „Verschwenderisch und doch genau angemessen breit, fast zweihundert Stufen lang, die immer in regelmäßigen Abständen von ebenen Flächen unterbrochen sind, zieht sich die Treppe als sanfte Wellenform den steilen Hang hinab. Sie ist wie ein Teppich, den die Stadt allen, die da übers Meer herankommen mögen, ausrollt, um sie hinauf in ihre wohlgeordneten Straßen zu bitten, heute wie 1841, als sie gebaut wurde.“ (https://inaltenundneuenstaedten.wordpress.com/2015/03/22/odessa-zwischen-zwei-bahnhofen/)

Es regnet. Ich spaziere durch und um den Meeresbahnhof. Ich bin froh, dem Meer endlich so nah zu sein. Wenige Menschen bewegen sich zwischen der Sowjet-Architektur und dem Wasser, ich genieße die ruhigen (fotografischen) Momente, bevor ich die 200 Stufen in die Innenstadt von Odessa hinaufsteige.

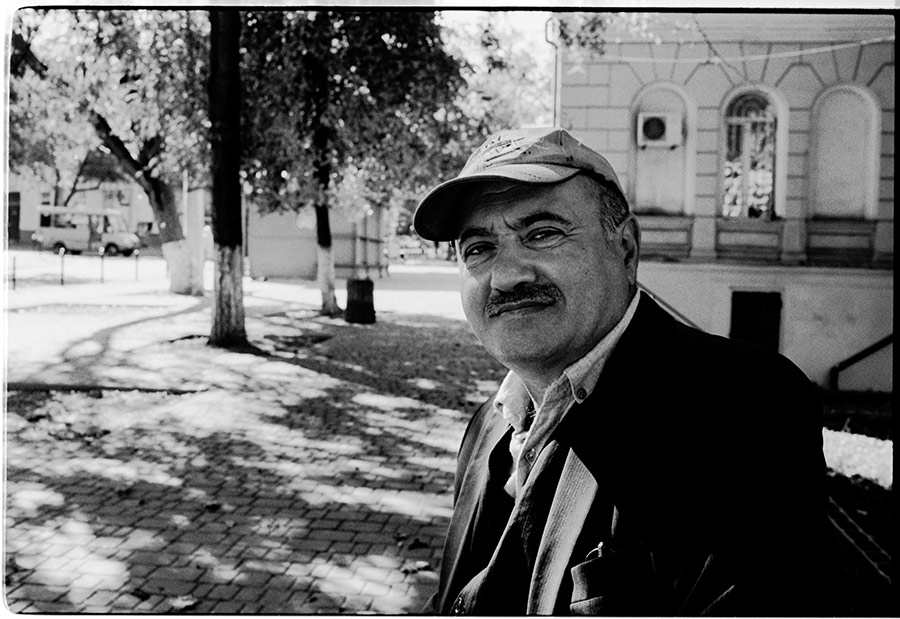

Die Alten der Straße

Ich bin mit Hamid, meinem jungen libanesischen Freund, unterwegs. Das Wochenende gehört unter anderem den Straßen der Moldawanka, dem ehemaligen Judenviertel. Am Samstag und Sonntag verkaufen hier vor allem die Alten all ihr Hab und Gut. Sich Zeit zu nehmen, lohnt an diesem Ort besonders. Als Touristin zahle ich wahrscheinlich für den ein oder anderen Schatz (ich erstehe Dias, Schmetterlinge, Taschen, Bowlingschuhe und ein paar andere Kleinigkeiten) ein paar Hrywnja mehr. Aber mir macht es so unendlich viel Spaß, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zu handeln und die Geschichten zu hören, die oft traurigen Geschichten von Armut, Hunger, Krieg und Sehnsucht nach den alten Zeiten.

Die alten Zeiten sind ein beliebtes Thema bei den Alten, viele von ihnen sehnen sich zurück nach der Sowjetunion, nach der Sicherheit, die sie ihnen gab, viele fühlen sich Russland und Putin nah, näher als Europa. Bei den jungen Ukrainern ist dies anders. Sie lieben ihre Smartphones, den Kapitalismus, den äußeren Schein. Das bringt vor allem die Frauen in Bedrängnis, denn sie müssen auf einem großen Markt um die wenigen attraktiven Männer buhlen. Viele suchen deshalb ihr Glück immer noch bei den nicht-ukrainischen Männern. Ein Teufelskreis.

Am späten Sonntag Nachmittag spaziere ich zusammen mit Hamid und Sean, einem amerikanischen Bekannten, ins Zentrum von Odessa, um in einem original-ukrainischen Restaurant zu essen. Auf dem Weg dorthin streifen wir einen Pavillon, in dem eine Kapelle zum Tanz aufspielt. Davor drehen sich dutzende geschniegelte Tanz-Pärchen (60+). Ich schaue fasziniert zu. Die Musik wechselt von Klassik zu Rock ’n’ Roll. Ich lächle und schaue dem Treiben eine Weile zu. Dann aber bekomme ich Hunger und freue mich auf meinen Borschtsch, den ich gleich im Restaurant verspeisen werde. Ich esse fast jeden ukrainischen Tag das Nationalgericht. Manchmal schon zum Frühstück.

Hamid, Sean und ich hören noch ein paar Takte der Arie, die der Tenor im Pavillon gerade schmettert, dann machen wir uns auf unseren Weg zum Restaurant.

Der letzte Badetag

Was für ein Glück ich doch habe. Ich erlebe diesen berühmten Oktobertag mit (und das ausgerechnet in Odessa), der deutlich über 20 Grad auf dem Thermometer anzeigt. Und ich darf an diesem Tag an einem der für mich schönsten Strände, die ich bisher sehen durfte, sein. Was für ein Glück, aber das habe ich ja schon geschrieben.

Welch‘ ein Genuss dieser Tag für mich ist. Ich sitze in der Sonne, meine Finger spielen mit dem Sand, ich höre den Möwen zu, lasse das Meer um meine Beine streicheln, beobachte die sonnengebräunten Körper, bestaune die sowjetische Architektur. Es ist sonnen-warm, erholend, anachronistisch.

Ich erinnere mich an einen russischen Ostsee-Besuch, der mehr als ein Jahrzehnt her ist. Damals war ich in der Nähe von Kaliningrad. Das Gefühl war ähnlich. Auch für die Menschen aus Odessa ist der Strand eine Fortsetzung des Lebens: es wird geliebt, gestritten, gegessen, erholt, gesehen und sehen lassen, gearbeitet, getrunken etc.

Der Strand ist der verlängerte Arm des Lebens. Das gefällt mir so und versetzt mich zurück in meine mecklenburgische Kindheit: Mama packt wochenends oder in den Ferien den Kartoffelsalat, die Würstchen, unsere Badesachen, das Federballspiel ein und ab gehts an den See. Nie langweilen wir Kinder uns, spielen in und am Wasser und genießen die Unbeschwertheit.

Unbeschwert bin ich auch jetzt, hier in Odessa.

Am Abend bekomme ich auch noch mein gesuchtes jüdisches Odessa geschenkt. Ich finde zufällig ein koscheres Restaurant mit dem Namen Rozmaryn, kehre dort ein, bestelle Humus und Auberginen-creme mit frisch gebackenem Brot und vegetarischen Borschtsch. Dazu gibt es jiddische und deutsche Lieder von der Langspielplatte. Ein paar Schläfenlocken kaufen frisches Brot. Ich bin!

Heute ist mein letzter Abend in der Stadt, die ich so sehr hab lieben gelernt. Ein Ort, den ich wieder besuchen werde, vielleicht sogar im Sommer. Mit dem Bus fahre ich zurück ins Hostel, verabschiede mich von Hamid und Lippi, dem Italiener, der einst in Greifswald studierte; nehme ein Taxi zum Bahnhof. Der Nachtzug wird mich dieses Mal nach Kiew bringen. Mein Schlafplatz ist in einem geschlossenen Vierer-Abteil. Mit mir fahren eine junge Studentin, die auch auf dem Weg nach Kiew ist, ein Junge und eine ältere Frau, beide steigen irgendwo auf der Strecke Odessa – Kiew in den frühen Morgenstunden aus, ich bekomme dies nur schlaftrunken mit.

Nach dem Aufwachen schaue ich lange aus dem Fenster: der Herbst hat sich über die Ukraine gelegt. Das Mädchen, das auf der Pritsche gegenüber schlief, steht vor einem Spiegel und flechtet ihr po-langes Haar, ich schaue fasziniert zu.

KIEW

Odessa verließ ich mit tränenden Augen – klar würde es Kiew schwer haben.

Zone von Kaffee mit Sojamilch

Der erste Tag in der Hauptstadt ist langsam und annähernd. Ich wohne in einem gemütlichen Hostel direkt am Goldenen Tor, nur ein paar hundert Meter vom Majdan entfernt, dem Platz, wo 2013 und 2014 die blutigen politischen Proteste stattfanden. Auf den ersten Blick erinnert mich die Stadt an Berlin, nur viel hügliger ist sie. Deutlich mehr Touristen als in Lwiw und Odessa schieben sich durch die Straßen, ich höre oft Englisch, manchmal sogar Deutsch. Nun bin ich wieder in der Zone, wo zum Kaffee auf Wunsch Sojamilch serviert wird. Wie nervig.

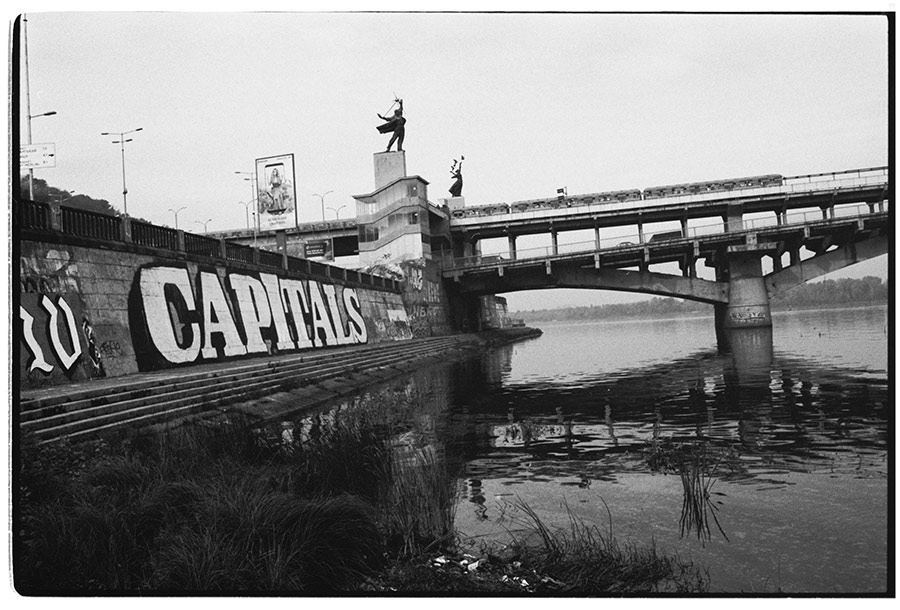

Wir ge-denken

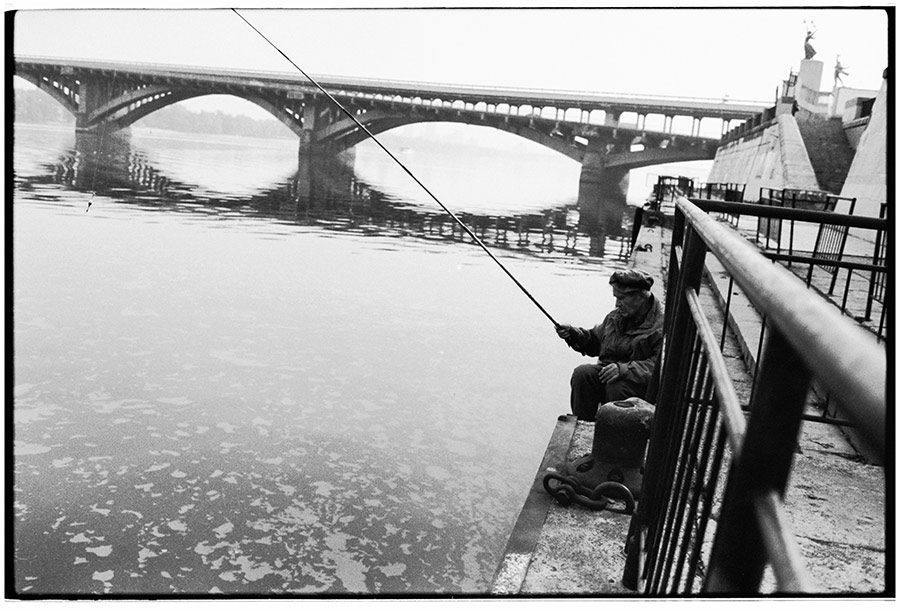

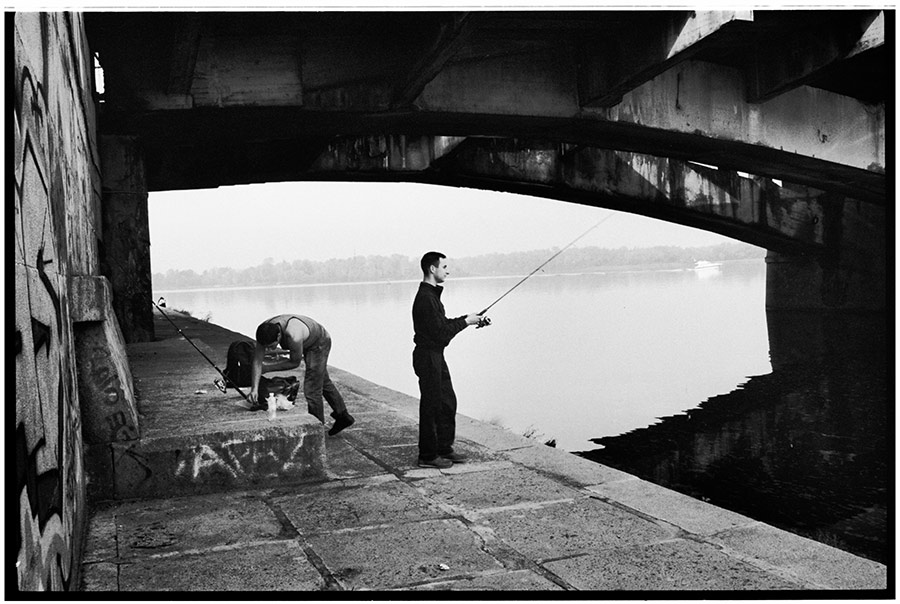

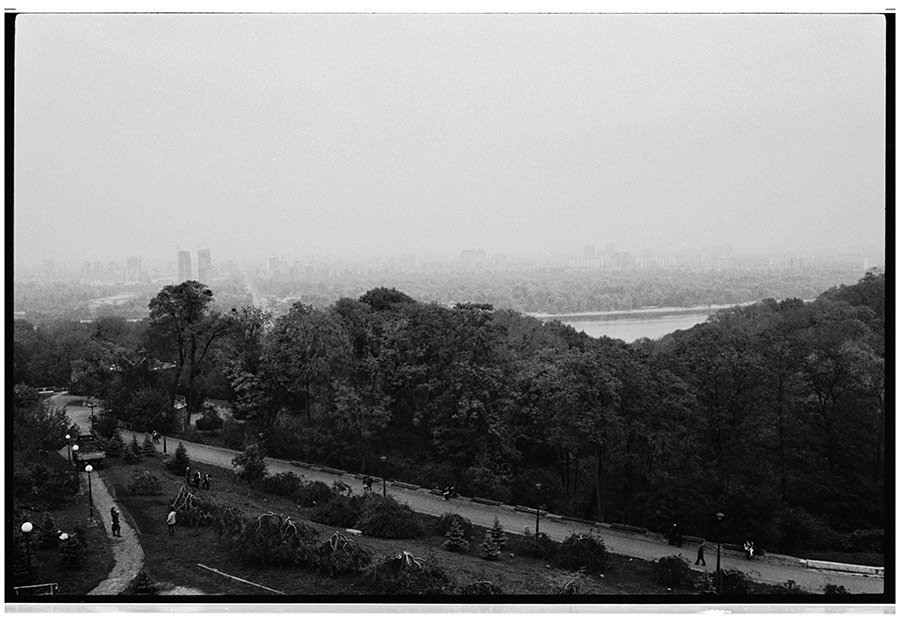

Der nächste Herbst-Tag in Kiew frisst mich auf; er ist randvoll mit Orten, Momenten, Zufälligkeiten. Um die Mittagszeit fahre ich mit der Metro zum Fluss Dnepr. Insgesamt ist der Strom über 2000 Kilometer lang, fließt nicht nur durch die Ukraine, sondern auch durch Weißrussland und Russland. Es ist sonnig-neblig, das Laub der Bäume schillert gelb, orange, rot, grün – bunt. Auf dem Fluss schwimmen ein paar Enten, das Wasser ist voll von Algen, vereinzelt ein paar Boote und Spaziergänger. Auf den Brücken und nahen Straßen tobt der Verkehr. Doch direkt am Dnepr ist es ruhig. Die Fluss-Mauern sind übersät mit Graffitis, ein paar Angler halten den eisigen Temperaturen stand. Ein Platz zum Innehalten. Die Millionen Menschen, die diese Stadt beherbergt, kann ich nicht spüren hier am Wasser, das ist magisch.

Ich nehme wieder die Metro, fahre zum Arsenal, wo 1918 die Kiewer-Arsenalwerk-Revolte stattfand. Hier pulsiert das Leben. Die Polizei hat die Straße abgesperrt, ein paar junge und ältere Männer mit ukrainischen Flaggen demonstrieren. Auf einem Markt werden frische Lebensmittel angeboten. Ich spaziere zum Mahnmal für die Opfer des Holodomors in der Ukraine 1932/33 – der Holodomor: ein spannendes Thema, das seit dem Zusammenbruch des Ostblocks immer wieder zu heißen politischen Diskussionen führt, vor allem zwischen der Ukraine und Russland. Die große Hungerkatastrophe und der Holocaust – zwei geschichtliche Ereignisse, die die Leben der Menschen in der Ukraine noch immer verfolgen und überschatten. An den verschiedenen Denkmälern wird dies sichtbar, überall frische Blumen, Menschen, die Inne halten, ewige Feuer, die brennen.

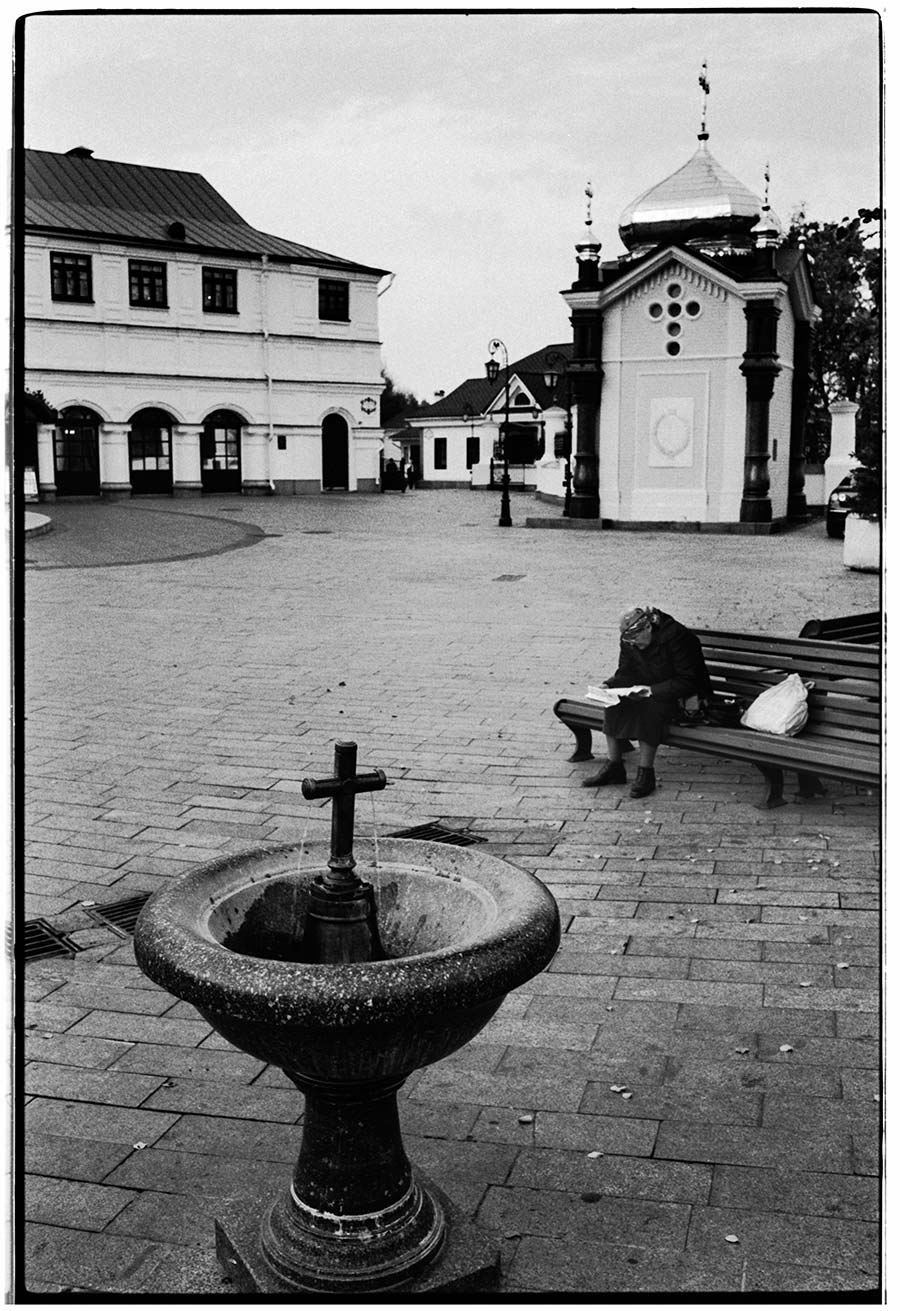

Zufällig führt mich mein Spaziergang ins Kiewer Höhlenkloster. Eigentlich steht dieser Ort auf meinem Plan für den nächsten Tag, nun bin ich schon hier und entdecke diesen streng-religiösen Platz von der Rückseite her. Leider habe ich kein Kopftuch dabei, so bleiben mir ein paar Schätze verborgen. Die Orthodoxie verlangt an diesem Ort diesen Respekt.

Bevor die Dunkelheit sich über die Stadt legt, erreiche ich die Mutter-Heimat-Statue auf einem Berghang über dem Dnepr, das Wahrzeichen des Sieges der russischen Armee im Zweiten Weltkrieg. An diesem Tag habe ich eine Menge Wasser, Denkmäler, Mönche, Panzer, Polizisten gesehen. Ich schlafe tief und fest, voll von heroischen Eindrücken.

Ein wenig gebildetes Volk

In meinem Hostel unterhalte ich mich mit einem Griechen, der in Kiew arbeitet. Er erklärt mir die Unterschiede der (europäischen) Völker und kann gar nicht verstehen, dass ich nicht in die Ukraine ziehen mag. Sein Satz an mich: „Mit deinen Euros kannst du hier mondän leben!“ Vielleicht, aber ich werde sicherlich nicht meiner Arbeit so nachgehen können wie in Deutschland. Das ist für den Griechen wenig verständlich, genauso wenig wie die Entscheidung nicht im herkömmlichen Lebensmodell von Familie verortet zu sein.

Eines fällt mir auch selbst auf. Die Menschen sind weniger gebildet als an anderen Orten (ein Volk von Bauern), ich sehe nie jemanden in der Öffentlichkeit ein Buch lesen, sie telefonieren anstatt Nachrichten zu schreiben. Äußerlichkeiten spielen eine wichtige Rolle. Manchmal frage ich alte Frauen auf der Straße, ob ich sie fotografieren dürfe und bekomme häufig die selbe Antwort: Ich bin nicht mehr schön. Fotografiere lieber eine junge Frau!

Mein letzter Tag in Kiew ist nass-kalt, ein Regen-Samstag. Auf den Straßen ist es ruhiger als an den Wochentagen. Die Menschen kaufen Blumen, besuchen sich gegenseitig oder verbringen ihre Stunden in der Stadt mit Kaffee und Kuchen. Ich laufe zum Majdan, dem Platz der Orangenen Revolution, mittlerweile ein Platz voller Nepper, Schlepper, Bauernfänger, schaue mir die Fotos an, die die Toten dieser Revolution zeigen. Danach esse ich in einem georgischen Restaurant und trinke meinen letzten Kaffee in Kiew. Am nächsten Tag fahre ich zurück nach Lwiw, dieses Mal mit einem ukrainischen ICE.

Majdan Nesaleschnosti – Kiew

Meine letzte ukrainische Nacht verbringe ich im ländlichen Lwiw. Ich wache auf von Hühnergegacker. In ein paar Stunden fliege ich zurück. Mein Fazit: Ich muss unbedingt wiederkommen, ich werde wiederkommen.

Im Flugzeug neben mir sitzen zwei Ukrainerinnen. Als wir zur Landung in Deutschland ansetzen, lächelt eine von ihnen und sagt: Здравствуй Берлин (Grüße Dich Berlin).

Comments

Trackbacks and Pingbacks

-

[…] mir sitzen Medizinstudenten, asiatischer und arabischer Herkunft. Das weiß ich schon aus Odessa, die Ukraine hat vor allem ihre Medizinstudiengänge aufgemacht für alle dieser Welt, die zahlen. […]

-

[…] Chemnitz. Bauingenieurwesen. Ihr Mutter kam nach dem Krieg, als die Grenzen verschoben wurden, von Lwiw nach Lublin. Lwiw nur 90 Kilometer entfernt von hier, aber für mich momentan nicht bereisbar […]

-

[…] Vor vier Jahren machte ich dieses Versprechen (Ich komme wieder!) Nun konnte ich es endlich einlösen. Liebe Westukraine, liebes Lwiw. Da war ich wieder. Ziemlich spontan. Vor zwei Wochen traf ich auf dem Bahnhof von Rzepin in Polen einen deutschen Querdenker, der die Ukraine als sein neues Lieblingszuhause ausgesucht hatte. Dieser, sehr viel Unsinn von sich gebende Alte, war zurück aus Odessa, auf dem Weg in sein deutsches Heim, um Schlüpper zu waschen. Er jedenfalls erzählte mir davon, dass es ziemlich easy sei, derzeit in die Ukraine einzureisen. Mensch bräuchte nur zusätzlich eine Corona-Krankenversicherung. Meine Ohren waren sowas von gespitzt. Dachte ich doch, es wäre in diesen Monaten ein Besuch der Ukraine nicht möglich. Überrascht und erfreut war ich. Sitzend im Zug nach Berlin recherchierte ich Flüge. Noch einmal so einen Bahnritt und wahrscheinlich noch einen Busritt dazu, darauf hatte ich keine Lust. Ich wurde schnell fündig. Der Blick in meinen Kalender verriet mir mein nächstes freies Zeitfenster. Gebucht und in Vorfreude. […]

Michaela

Danke! Das war eine berührende und intensive Stunde, in der ich deine Texte gelesen und deine Fotos angeschaut habe. Nun möchte ich am liebsten in den Zug steigen und deiner Reiseroute nachfahren. Deine Fotos sind sehr besonders – wie aus der Zeit gerutscht, niemals Mainstream, immer berührend, auf den Punkt bis zum wehtun.

Liebe Grüße von einer stillen „Verfolgerin“ ;-)

Emmi

Peter Förster

Ich bin beeindruckt und begeistert von den außergewöhnlichen, weil schnörkellosen Bildern und von deiner Gabe, den Leser mitzunehmen auf eine ungewöhnliche Reise in ein Land voller Widersprüche.

Freundliche Grüße

Peter

Patrick

Das sind wirklich tolle Fotos und schöne Berichte über die Reise. Ich plane gerade selbst eine Zugreise von Wien über Krakau , Lviv nach Odessa und dieser Blog motiviert mich sehr. Ich bin jetzt noch gespannter auf die Städte als ich es eh schon war. Vielen Dank für diese Eindrücke.

Kai

Das sind wirklich sehr eindrucksvolle Aufnahmen. Vor vielen Jahren habe ich in Kiev gearbeitet und in dieser Stadt fast mein Augenlicht verloren. Umso schöner, auf dieser Seite so etwas wie ein Wiedersehen zu feiern.

Herzlichen Dank für diese und die vielen anderen sehr berührenden Aufnahmen.

Kai