Ukraine: Lwiw, Czernowitz, Iwano-Frankiwsk (August 2021)

Posted by Antje Kröger Photographie on Apr 04 2022, in Mensch, Welt

Ende März 2022

Ich muss die Arbeit an dieser Reisereportage dringend abschließen. Zu viel passiert Stunde um Stunde, Tag um Tag. Marina Weisband sagte die Tage, wenn es so weitergehen würde, sei die Existenz der Ukraine bedroht und nächsten Winter gäbe es dieses Land nicht mehr. Unglaublich. Nicht zu glauben. Schon jetzt gibt es Orte im Osten, die dem Erdboden gleich gemacht wurden. Vom Mord an den Menschen abgesehen. So nah und doch so fern. Sich in Gedanken Krieg vorzustellen, unmöglich!

03. März 2022

Draußen die Sonne scheint. Die Tage wirken normal in unseren Breiten. Trügerisch. Denn nichts ist mehr normal und wird auch nicht wieder normal, normal, wie wir es kennen zumindest. Geiselhaft für die gesamte Menschenschar. Angefangen im Osten der Ukraine zieht die soldatische Kampfbefehls-Biomasse Richtung Westen. Und mir ist es nicht möglich, die Frühlingssonnenstrahlen zu genießen. Mein Herz schlägt taub. Ich fühle nichts, alles andere wäre zu groß. An jedem Morgen (schon acht Mal) ist das Aufwachen erst eine Freude, ob des Überlebens, dann wird der Tag schnell zur Qual. Die zerstörten Orte, die Toten, die Gefangenen, die Verletzten, die Flüchtenden, die Kämpfenden, die Berichtenden, die Ängstlichen, die Wahnsinnigen, die Ausharrenden, die Schweigenden, die Schrecken-Verbreitenden, die Mächtigen, die Reichen, die Armen, die Hungernden, die Frierenden, die in Kellern-, Bunkern- oder Metrostationen-Schlafenden, die Ungläubigen, die Benzin-ins-Feuer-Gießenden.

24. Februar 2022: Tief erschüttert und tausend Tränen tief bin ich an diesem Donnerstag Vormittag. Er kommt als ein normaler Tag im Februar daher, dieser DONNERstag. Er ist milder als Februartage sind, die Sonne guckt manchmal zwischen den Wolken hervor, Vogelschwärme fliegen frei durch die Lüfte (hier auf dem Land, wo ich zufällig bin dieser Tage). Der Luftraum über Kiew und der gesamten Ukraine ist gesperrt. Schicksal & Co. So viel übrig habe ich dafür nicht. So als gefühlige Realistin. Aber hätte Zeynep am vergangen Wochenende nicht so wild gepustet und gewütet, dann wäre ich heute an diesem Kriegsdonnerstag in Kiew, hätte Angst um mein Leben und würde wahrscheinlich versuchen, heraus aus der Stadt zu kommen. Oder auch nicht. Vielleicht wäre ich zur Salzsäule erstarrt vor Angst und Ohnmacht. Weil das Leben so erschreckend sein kann. Gerade sah ich Videos von den Autoschlangen auf den Ausfallstraßen der ukrainischen Städte. Arme Menschen. Niemand rechnete wirklich mit diesem Schreck. Das hat der Schreck so an sich. I know. Niemand traute sich wohl, dem Offensichtlichen so viel Raum zu geben... Ich auch nicht. Kiew (Kyjiw), Lwiw, Charkiw, Odessa... all diese Städte habe ich bereist. Letzten August war ich noch in der Westukraine unterwegs. Erlebte, fühlte, fotografierte. Die Ukraine feierte gerade 30 Jahre Unabhängigkeit. Freiheit. Sich befreit, sich entschieden, alleine zu wachsen. Ohne russische "Hilfe". Das Land hat Probleme, große, wie auch Polen, Ungarn, Moldau, Rumänien, Bulgarien. Ich war überall da, im Ostblock. Aber Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tage erbaut. Es gibt viel zu tun. Überall. Aber Krieg? Zivile Opfer. Noch mehr Leid? Und die russische Zivilbevölkerung? Ja. Ich traf sie in Russland, die Menschen, die den P wie einen Heiland verehren. Aber ich begegnete auch den anderen... und die sind heute ähnlich erschüttert wie ich, for sure!

Da war ich wieder. (Da bin ich wieder! Denn ich bin noch da. Mittlerweile schreibe ich abends in den Reisezimmern meine Worte, Sätze – damit ich nichts vergesse, damit alles Erlebte noch ganz frisch ist, damit ich sie nicht mitnehmen muss „nach Hause“. Sportlich. Denn die Tage sind lang und anstrengend.)

Vor vier Jahren machte ich dieses Versprechen (Ich komme wieder!) Nun konnte ich es endlich einlösen. Liebe Westukraine, liebes Lwiw. Da war ich wieder. Ziemlich spontan. Vor zwei Wochen traf ich auf dem Bahnhof von Rzepin in Polen einen deutschen Querdenker, der die Ukraine als sein neues Lieblingszuhause ausgesucht hatte. Dieser, sehr viel Unsinn von sich gebende Alte, war zurück aus Odessa, auf dem Weg in sein deutsches Heim, um Schlüpper zu waschen. Er jedenfalls erzählte mir davon, dass es ziemlich easy sei, derzeit in die Ukraine einzureisen. Mensch bräuchte nur zusätzlich eine Corona-Krankenversicherung. Meine Ohren waren sowas von gespitzt. Dachte ich doch, es wäre in diesen Monaten ein Besuch der Ukraine nicht möglich. Überrascht und erfreut war ich. Sitzend im Zug nach Berlin recherchierte ich Flüge. Noch einmal so einen Bahnritt und wahrscheinlich noch einen Busritt dazu, darauf hatte ich keine Lust. Ich wurde schnell fündig. Der Blick in meinen Kalender verriet mir mein nächstes freies Zeitfenster. Gebucht und in Vorfreude.

Und wie immer waren meine Vorhaben zu groß, natürlich schaffte ich keine Worte zu schreiben unterwegs. So geschieht dies nun ein paar Monate später im milden Februar des Jahres 2022.

LWIW / West – Ukraine

Reife Birnen an den Bäumen, Bahngleise ins Nirgendwo & Katzenviecher auf sozialistischen Karossen

Zum ersten Mal flog ich ab vom BER. Dieser Flughafen hatte es nicht leicht, seine Kindertage waren traumatisch. Dafür erstrahlt er nun und darf erblühen. Nicht wenige Menschen drängelten sich natürlich während des Eincheckens. Hatte denn niemand gelernt? Abstand. Bitte. Aber jeder und jede hatte Angst, nicht Erste/Erster zu sein. Das ist mir beim Fliegen schon immer auf den Keks gegangen. Es ist genug Zeit für alle da. Während ich mich noch innerlich aufregte, schauten meine Augen sich um. Überall Holz. Echt viel Holz. Schöne Formen und Stoffe. Ich mag diesen Flughafen. S-Bahn nehmen vom Berliner Südkreuz und dann einfach mit der Rolltreppe zum Abflug.

Meinen Kaffee trank ich an diesem Morgen noch auf meinem Balkon in Leipzig, Ende August, es war kühl und regnerisch in Deutschland. Zu Bett ging ich in meinem Zimmer bei einer ukrainischen Oma, irgendwo in Lwiw, es war sommerlich warm. Babuschka verstand kein Deutsch oder Englisch. Ihr Ukrainisch verstand ich nur schwer. Aber wir kamen mit Händen und Füßen klar miteinander. Es waren ja auch nur zwei Dinge wichtig oder besser gesagt drei: Schlüssel, Bezahlung und WLAN-Passwort. Alles war schon vorbereitet, als ich kam mit dem Taxi vom kleinen Lwiwer Flughafen, den ich bereits kannte. Ohne den Taxifahrer hätte ich Babuschkas Haus nie gefunden. Am Rande von Lwiw. Kleine Straßen, nur manchmal gepflastert. Sichtbare Straßennamen Mangelware. Aber der Taxifahrer, unermüdlich in seinem Forscherdrang, stellte sein Auto direkt vor Großmutter Ukraines Tor ab und entließ mich mit meinen sieben Sachen. Hier blieb ich ein paar Tage.

Mein erster Spaziergang fühlte sich an wie ein Dorfspaziergang. Nichts erkannte ich wieder von der Stadt, die ich vor ein paar Jahren schon einmal besuchte. Eine fremde Gegend. Mir ging durch den Kopf, dass die Eindrücke eines Ortes eng damit verknüpft sind, wo ich lebe, wo ich übernachte. Kurz vor meinem Nach-Hause-Flug nach Berlin (einige Tage später in dieser Geschichte) kam ich irgendwo im Lwiwer Zentrum unter. Der abendliche Spaziergang unterschied sich eklatant von diesem, meinem ersten hier am Stadtrand. Hunde bellten (das würde des Nächtens noch zum Problem werden), Katzen streunten und machten es sich gemütlich auf alten Karosserien, Menschen streunten auch, Kinder spielten auf der Straße (zum Beispiel die acht-, und neunjährigen Nadtja und Veronika), in der Kirche wurde gebetet und Zeit miteinander verbracht. Bevor ich aber meinen ersten Spaziergangsschritt tat, merkte ich mir Babuschkas Haus anhand ein paar Merkmalen, damit ich es auch wiederfinden konnte. Leider hatte ich kein Brot dabei, um eine Krumenspur zu hinterlassen. Verwöhntes Westmädchen, das sich sonst faul mit den Smartphone-Maps nach Hause navigieren lässt. „Zu Hause“. Was ist denn das überhaupt? Ich habe auf dieser Welt unzählige „zu Hauses“ gehabt bzw. kann sie haben. „Zu Hause“ ist immer da, wo Menschen sind, die ich lieb habe oder da, wo meine Dinge sind, die ich lieb habe, da mache ich nicht so viel Unterschied (die Dinge, die ich lieb habe, sind meist die, mit denen ich „arbeiten“ kann!) Geliebte Dinge und geliebter Mensch sind „zu Hause“. Ich benutze diese Worte auch sehr gerne, um einem Ort meine Aufwartung zu machen. Und meine Liebe zu gestehen. Auch wenn Liebe natürlich nicht immer einfach oder gleich ist. Und sich auch verändert. Nun war mein zu Hause für ein paar Tage ein Zimmer mit sehr einfachen, alten Holzmöbeln im Haus der Großmutter in Lwiw. Ich bereute meine Wahl der Unterkunft nicht. Im Gegenteil. Ich genoss es sehr, weit weg vom Schuss zu sein. So konnte ich das Landleben in der West-Ukraine für ein paar Tage ausprobieren. In der prallen Erntezeit ein Geschenk!

Diese zwei Jungs zeigten mir einen Weg heraus. Vom Stadtrand mit dem alten gelben Bus in die Stadt nach Innen. Sie waren begeistert von meiner Kamera und ließen sich gerne fotografieren. Ihre Mutter schaute aus dem Fenster, zwei Etagen über uns und warnte sie vor mir, der fremden Frau mit der Kamera. Die beiden aber ließen sich nicht abhalten. Ich gefiel ihnen. Sie nahmen sich die Zeit, mich durch ihr „zu Hause“ zu navigieren. Zeigten mir kleine Lebensmittelläden, Spielplätze, Schlupfwege, Denkmäler, Betriebe und schließlich die Haltestelle mit dem alten gelben Gefährt (in dessen Nähe wir ein paar Freunde der Jungen trafen), das mich bringen könnte in das Zentrum von Lwiw, was immer reich bevölkert wird von Touristen. Aber heute wollte ich noch bleiben in dieser spätsommerlichen Idylle. Morgen würde reichen, mich von hier fortzubewegen. Den Weg kannte ich ja nun. Irgendwann trennte ich mich von den jungen Männern und überließ sie ihrem Fußballspiel. Ich ging wieder allein meiner Wege. So wie ich es meist mache auf meinen Reisen. Alleine mit mir und den Gedanken, und doch nicht allein, denn eine Kamera ist immer dabei. Diese erschafft meine Momente, öffnet Räume, lässt mich stark fühlen. Und sie lässt mich genauer hinsehen, lässt mich Umwege nehmen, in Kontakt treten und sie lässt sich mich vor allem nie einsam fühlen!

Bahnschienen. Menschen auf Bahnschienen überall. Oder Menschen, die entlang dieser Bahnschienen laufen. Auch ich habe eine Vorliebe für diese Schienen und die Eisenbahn. Schon immer gehabt. Bahnhöfe, Züge. Bahnfahren. Mit dem Zug würde ich in ein paar Tagen unterwegs sein, nach Czernowitz. Nun aber waren erst einmal die Schienen in Lwiw dran. Tatsächlich dachte ich, es wären stillgelegte Gleise. Sie verliefen parallel zum Hause meiner ukrainischen Großmutter (natürlich nicht verwandt, nur ausgeliehen). Aber nein, nein. Sie wurden befahren. Von alten Zügen, die laut tuteten, um auf sich aufmerksam zu machen, damit Mensch auf Schiene genug Zeit hatte, diese zu verlassen. Mir war dennoch immer ein wenig mulmig, zwischen den Strängen zu wandeln. Zumindest waren meine Ohren immer besonders gespitzt, wenn ich dieses tat…

Auf meinem ersten Weg in die historische Altstadt von Lwiw (UNESCO-Weltkulturerbe) begegnete ich Antoine. Ich dachte noch so, merkwürdig, ein französischer Name mitten in der Ukraine, aber es stellte sich heraus, der Einarmige war Ukrainer durch und durch. Er konnte sogar ein wenig englisch und so kamen wir ins Plaudern. Ziemlich schnell änderte sich die Windrichtung unseres Gespräches. Antoine fragte mich ohne große Umschweife, ob wir nicht Sex miteinander haben könnten. Ich verneinte, wollte ein Foto machen und reden, aber anderes nun wirklich nicht, denn mein Reise-Tagesprogramm fing gerade erst an. Er ließ aber nicht locker. Willst du mit mir essen in meinem Haus? Nein. Willst Du mit mir trinken in meinem Haus? Nein. Gibst du einem armen Schlucker ein wenig Geld? Okay. Antoine lüpfte seine Kappe, ich ließ ein paar Münzen hinein klimpern. Er war enttäuscht. So zog er von dannen. Ein paar Tage später sah ich ihn wieder. Wir waren ja quasi Nachbarn. Ich nahm einen anderen Weg, um nicht wieder eine Diskussion ums Ficken, Fressen & Saufen zu führen.

Mein Tag in Lwiw war ein fußläufiger. Nur eine alte Tram nahm ich, um in die Nähe des Zentrums zu gelangen. Danach alle Wege auf Schusters Rappen. Zuerst der Markt mit den regionalen Produkten, dann der Flohmarkt mit den antiken Produkten, später durch die Straßen mit Ramsch und allem, was die Großmütter verkauften, um ihre Rente aufzubessern. Am Ende des Tages kam ich am Hauptbahnhof vorbei, um Tickets für meine Weiterreise nach Czernowitz zu besorgen. Zwischendurch ging ich immer wieder auf die Jagd nach alten Maschinen. Alte Autos. Ich finde sie so hübsch. Lada. Moskwitsch. Und wie sie alle heißen. Ich mag so gerne ihre famosen Farben und die Formen, nicht windschnittig, sondern kastenförmig. Ach, diese alten Dinge (hier ist wieder dieses Wort: Dinge), ich hab sie oft so gerne, kein Wunder also, dass ich jeden Tag meines Aufenthaltes in Lwiw auf dem Flohmarkt vorbeikam. An Tag vier kannten mich alle Händler*innen und begrüßten mich mit ihrem herzlichsten Lächeln. Ich erstand kleine, rote Regenstiefelchen mit Mischa (dem sowjetischen Olypia-Maskottchen!) für mein Neffchen und unzählige Buttons, Broschen, Anstecker, Pins aus Emaille, viele noch aus der kommunistischen Zeit, für mich und einen anderen geliebten Menschen. Irgendwann hatte ich ein kleines, großes Konvolut und war glücklich darüber.

Samstag in Lwiw. Hochzeiten, Taufen, Touristenscharen, Studenten unterwegs mit ihren Freund*innen.

Heute war ich traurig. Das jüdische Restaurant, das mich vor vier Jahren so begeistert hatte, gab es nicht mehr. Dafür eine Menge Hipsterläden, wie überall anders in Europa, in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Guter Kaffee, Essensspezialitäten. (Ich hatte tatsächlich eine Tasse gestohlen aus einem dieser Szeneläden, in denen der Kaffee mindestens das doppelte kostete! Shame on me. Aber die (Plaste)Tasse gefiel mir so gut, obwohl sie ein Billigprodukt aus China war.)

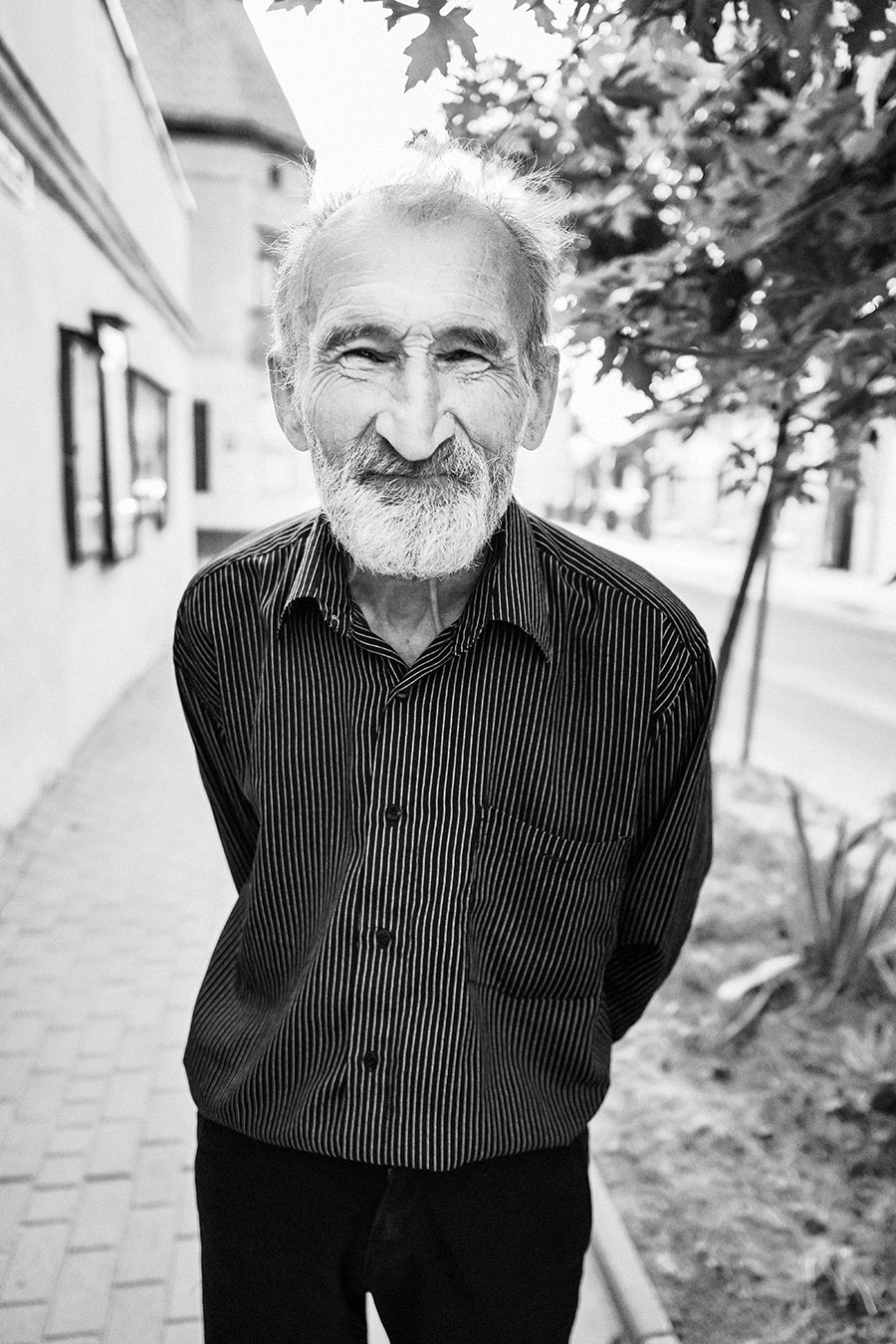

Am Rande von Lwiw, da, wo ich zu Hause war, waren die Mütterchen mit ihren Taschen und Beuteln auf Einkaufstour. Das erinnerte mich an die DDR. Wie wahrscheinlich überall auf der Welt, wurde auch in Lwiw der Samstag zum Einkaufen und für das Bummeln genutzt. Ich ließ mich treiben. Mit dem Menschen-Strom. Schaute mich um, erkannte Kirchen und Plätze wieder. Genoss die Sonne und die Menschen. Lwiw mit seinen knapp 800 000 Einwohnern faszinierte mich wiedermal mit Architektur und Geschichte. Ich traf den dicken Wassili, der gar nicht so recht verstehen mochte, warum ich ihn fotografierte. Er lächelte mir ganz warm in die Kamera, so, dass mein Herz sofort weich wurde. Ein wenig später bekam ich vom Stadtstreicher den Stinkefinger gezeigt, weil er es gar nicht gut fand, dass ich mit meiner Kamera in seinem Revier rumtourte. Er, die Mülltonnen und die Tauben waren aber auch ein zu schönes Ensemble. Die Polizei hatte einen Blick auf ihn, weil er Touristen anpöbelte. Das geht auch in der West-Ukraine nicht. Ich labte mich dennoch an seiner Wildheit. An der Tram-Haltestelle traf ich einen alten Mann, der einen schönen Satz über seine geliebte Heimat, die Ukraine, poetisch in die Luft hauchte. Kiew sei die administrative Hauptstadt, Lwiw die kulturelle Hauptstadt.

CZERNOWITZ

Im Zug nach Czernowitz, schnarchende Schlafwagen, wenig Corona, dafür ein Haufen Testosteron, ein Luxusleben, Erinnerungen an DDR-Rummel, auf den Spuren Celans, der Nationalfeiertag & die Schläfenlocken

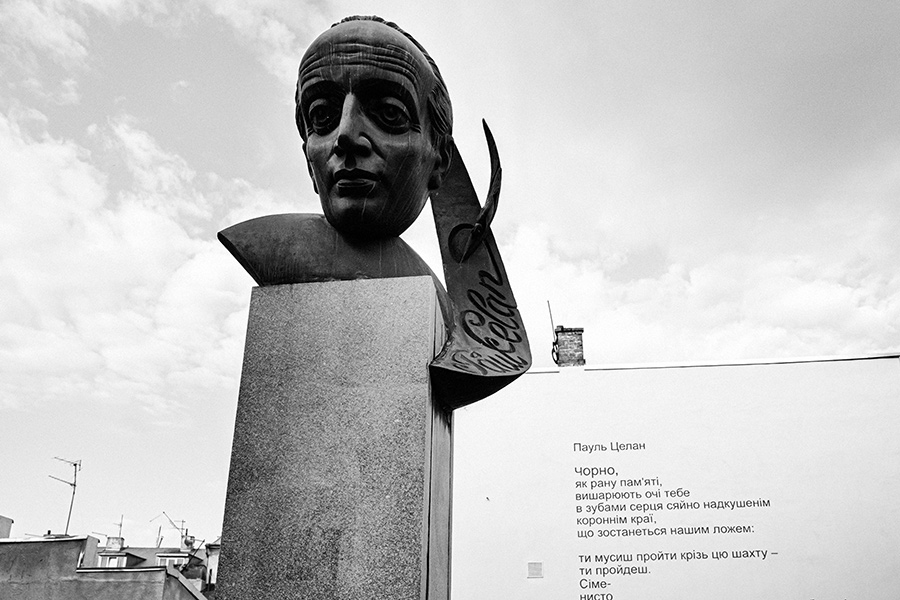

Auf die Reise nach Czernowitz ging ich erstens wegen Paul Celan und zweitens wegen des riesigen jüdischen Friedhofes. Spurensuche. Jüdische und literarische. Die Todesfuge, selbst von Celan gelesen, begleitet mich schon so lange Zeit meines Lebens. Sie lässt mir jedes Mal wieder einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Deshalb wohl erwartete ich von der Stadt „die große Traurigkeit“. Aber wie so oft – es kam ganz anders.

Eine Freundin erzählte mir vor ein paar Jahren von Czernowitz und meinte, die Stadt würde mir gut gefallen. Tat sie. Jedenfalls für drei Tage. Länger brauchte ich nicht, länger hätte ich nicht gewollt. Ich übernachtete im Hotel, ein wenig außerhalb. Corona sei Dank. Hostel und Mehrbettzimmer schloss ich für mich in dieser Phase der Pandemie aus. Bukovyna Hotel.

In Lwiw machte ich mich mit dem Zug auf den Weg. Den Bahnhof kannte ich schon. Vor vier Jahren tuckelte ich von hier aus nach Odessa. Wie immer ging es früh morgens los. Ein Taxi brachte mich um vier Uhr vom ukrainischen Großmütterchen zum Hauptbahnhof. Das Großmütterchen hatte dies eingetütet. Jeder und jede hatte in diesem Land ja Bekannte, die Taxi fahren, gefühlt. Vier Euro kostete die Fahrt. Nur wenig mehr das Zugticket. Ich ahnte nicht, dass ich im Schlafwagen auf die Reise ging. Der Schaffner brachte mich in mein Abteil (das machen die aber nur für Touristinnen, die nur wenig der ukrainischen Sprache mächtig sind!) Alle schliefen. Nur Männer. Nun ja. Corona interessierte hier nicht. Masken sowieso nicht. In mir regte sich kurz Widerstand. Aber der legte sich zügig wieder. Schnell bezog ich also meine untere Pritsche (vier gab es insgesamt, alle mit jungen Männern um die 30 belegt) und schloss noch einmal für zwei Stunden meine Augen… Ich dachte über eine Situation nach, die mir in der Unterführung des Lwiwer Bahnhofs passiert war, als ich zu meinem Gleis lief: Ein junger Mann lag bewegungslos in seiner eigenen Pisse. Ein weiterer Mann und eine Frau wollten ihn dazu bewegen, sich zu bewegen. Nichts passierte. Der Mann am Boden war in seinem Alkoholrausch gefangen, nicht fähig, an der Realität teilzunehmen. Der stehende Mann lockerte derweil seinen Gürtel, zog diesen aus seinen Schlaufen und begann den Regungslosen damit zu schlagen. Wie ein Stück störrisches Vieh. Ich war geschockt. Zog meinen orangenen Koffer am Schauspiel vorbei, kämpfte mit den Tränen. So eine rohe und demütigende Situation hatte ich schon lange nicht mehr erlebt. Auf meiner Pritsche liegend, dachte ich darüber nach, ob ich hätte einschreiten sollen. Über diesen Gedanken schlief ich ein. Der Nacht-Zug (für mich eher Früh-Zug) hielt ein paar Mal. Im Dämmerzustand bemerkte ich, dass zwei meiner liegenden Mitfahrer irgendwo ausstiegen. Als ich die ersten Sonnenstrahlen auf meiner Nase spürte, stand ich auf, setzte mich und starrte aus dem Fenster. Überall religiöse Symbolik, praller Endsommer. Sonnenblumen ließen ihre dicken Köpfe hängen, die reich gefüllten Pflaumenäste hingen schwer über rostigen Zäunen. Bei einem Halt stibitzte der Schaffner zwei Äpfel, haufenweise lag das reife Obst entlang der Bahngleise. Abwechselnd grasende Tiere und Plastik- oder Metallschrott, Pelzmäntel und Teppiche auf langen Wäscheleinen. Die Architektur war hier eckig und kantig. Ich sah entlang der Strecke Friedhöfe, Gewächshäuser und Menschen während der Ernte. Mir gegenüber saß wieder ein Wassili. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich wirklich wenig seiner Sprache mächtig war, aber er redete ununterbrochen mit mir. War er ein wenig verschossen in mich? Er fragte, ob ich geimpft sei. Überall die selben Fragen. Okay. Ich antwortete. Darauf fragte er mich, ob ich keine Angst gehabt hätte, verrückt zu werden durch die Impfung. Gut. Das war neu. Auch Wassili stieg, wie ich, in Czernowitz aus. Er freute sich, mir noch eine kleine Freude zu machen, indem er meinen Koffer aus dem Zug hievte. Danach trennten sich unsere Wege.

Czernowitz – Hauptstadt der Bukowina. Eine kleine Stadt mit knapp 250 000 Einwohnern. Der Ort war in seiner Geschichte immer ein bunter Re-Mix. Rumänien, Sowjetunion, Ukraine. Gesprochen wurde und wird polnisch, deutsch, jiddisch, rumänisch, russisch, ukrainisch. Um 1900 waren ein Drittel der Bewohner jüdisch. Ein spannender Ort, vor allem auch an diesen heißen Sommertagen… Vom Bahnhof ließ ich mich mit einem Lada-Taxi zu meinem Hotel fahren (natürlich überteuert, Touristinnenmodus). Das Hotel ziemlich luxuriös. Normalerweise brauche ich dies ja nicht, aber es war nichts anderes zu finden auf die Schnelle. Mein Frühstück am nächsten Morgen überraschte mich dann doch ein wenig. Auf den Tischen des Frühstücksbrunches standen diverse Flaschen mit Sekt und Wein, und Kaviar lag auf schönen Tellern verteilt. Eine Pianistin schwebte mit den Fingern über die weißen und schwarzen Tasten des Flügels. Ich kam mir schnell fehl am Platze vor, genoss dennoch das gute Essen. Den Alkohol ließ ich stehen. Und dann ging ich auf den Rummel. Ich war erinnert an den DDR-Rummel meiner Kindheit. Es gab Zuckerwatte und diverse Fahrgeschäfte, die ich als Mädchen liebte. Überall war geschmückt für den nächsten Tag, 30 Jahre freie Ukraine. Es war sommerlich leicht auf meinen Wegen. Überall freundliche Menschen, viele Kinder. Die Straßen von Czernowitz und auch so mancher Gehweg sehr holprig. Aber geschenkt. Das Gefühl für die Geschichte konnte ich einatmen und darum ging es ja. Und auch dem Paul Celan begegnete ich als Büste… zumindest vorerst. Ach. In Lwiw traf ich ja den Einarmigen, in Czernowitz tippelte mir der Einbeinige davon. Puzzle vollständig. Und ich aß an diesem Tag meinen ersten Borschtsch dieser Ukraine-Reise in einem Tennisclub. (Ich erinnerte mich an Odessa. Dort verspeiste ich die Köstlichkeit jeden Tag, mindestens einmal.) Während ich die dicke Suppe löffelte, sah ich zwei Geschäftsfreunden bei ihrem wichtigen Match zu.

Mein nächster Tag stand im Zeichen der Friedhöfe. Er war heiß, dieser August. Sehr heiß. Ich zog ein dünnes, pinkes Sommerkleid an, frühstückte wieder fürst*in-lich und ließ mich von einem Taxi zum Jüdischen Friedhof von Czernowitz fahren. Über diesen besonderen Tag mit seinen vielen Geschichten gibt es einen eigenen Bericht (bitte hier entlang)…

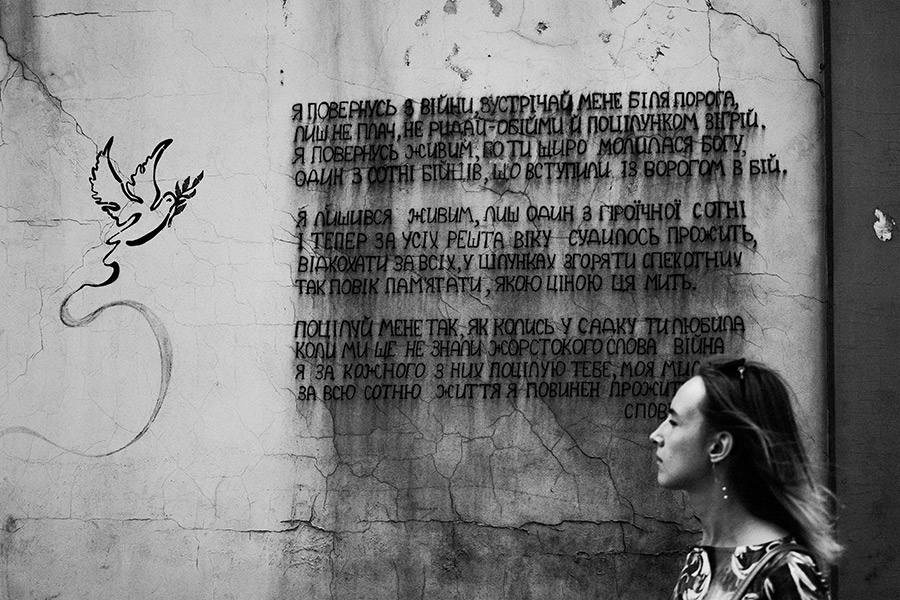

30 Jahre freie Ukraine. Das zu schreiben, während nun, seit Februar 2022 dort ein erbitterter Krieg um Souveränität geführt wird, ist mehr als traurig und schnürt mir die Kehle zu. Dieser Tag aber in Czernowitz, am 24. August 2021, stand ganz unter dem Motto der Freiheit. Anfangs schien die Sonne, später regnete es. Auf dem Markt, der anläßlich zur Feier stattfand, kaufte ich mir einen Ring und ein paar Ohrringe aus wunderhübscher dunkelroter Koralle. Ein mir naher Mensch sagte über mein erworbenes Geschmeide, das dieses auch aus einer Haribo-Tüte stammen könnte. Frechheit. Mich werden die Schmuckstücke immer an diesen Tag der Freude und des Stolzes erinnern! Und wie stolz sie waren, die Ukrainer*innen. Fast alle trugen sie an ihrem Tag Tracht. Oder zumindest die Farben ihres Landes, irgendwo an oder auf ihrem Körper. Ich war beeindruckt ob ihres Patriotismus‘. Das, was ich so gar nicht spüre, und auch noch nie verspürte, für mein Land. Ich bin Mensch und dann vielleicht Europäerin und dann vielleicht noch Mecklenburgerin.

Am Nachmittag besuchte ich das Paul Celan Literaturzentrum. Dies befindet sich in der historischen Fußgängerzone der Stadt, der vornehmen Kobylanska-Straße (ehemalige Herrengasse). Endlich Paul Celan. Ich traf dort auf Mitarbeiter*innen, die mir erst die Bibliothek zeigten mit Veröffentlichungen deutschsprachiger Literatur (Prosa und Gedichte) aus der Bukowina, von bukowinischen Autoren geschaffen (in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag). Eine davon erstand ich, weil sie in Deutschland nicht zu beziehen sein würde. Anschließend erzählten mir die jungen Literaturmenschen vom Internationalen Poetischen Festival „Meridian Czernowitz“, das eine Woche später stattfinden würde und in deren Vorbereitung sie steckten. Natürlich luden sie mich ein, aber am nächsten Tag sollte mein Weg mich ja bereits an einen weiteren west-ukrainischen Ort führen. Es war ein wunderbarer Nachmittag bei den Celanern. Wir sprachen englisch und deutsch miteinander. Ich erfuhr viel über das derzeitige Leben der jungen Generation in Czernowitz… All das war vor Februar/März 2022. Als ich aus dem Literaturzentrum trat, regnete es. Ich ging zurück ins Hotel. Das Licht und die Nässe spielten miteinander.

Wieder einmal war es Zeit, mich zu verabschieden. Der nächste Zug brachte mich zurück, auf die Hälfte der Strecke Lwiw – Czernowitz. Nach Iwano-Frankiwsk ins Karpatenvorland. In meinem Abteil traf ich auf ein Mädchen aus Berlin, die ständig mit Futtern beschäftigt war und unbedingt wollte, dass ich mit ihr esse. Sie hatte nach vielen Jahren zum ersten Mal ihre Großmutter besucht in einem kleinen Dorf und war nun auf dem Rückweg nach Lwiw (die Tasche des Mädchens hatte das Großmütterchen prall gefüllt), um nach Hause zu fliegen. Sie erzählte mir von ihrer ukrainischen Kindervergangenheit und ihrem Jetzt-Leben der Familie in Berlin. Zu schnell verging unsere gemeinsame Zeit. Ich schrieb ihr meine Website auf, winkte und hoppste aus dem Zug. Mein Hotel konnte ich zu Fuß erreichen. Vom ersten Moment an mochte ich die Stadt. Sie war so quirlig jung.

Zwischen-Stopp IWANO-FRANKIWSK

Hotelmassage und „Oligarchen“, Handtaschenkauf im Hipstercafé, Marktbegegnungen mit Körpergerüsten

Die Stadt konnte ich mir wenig vorstellen. Sie war nach erster Recherche bei Bergtourist*innen beliebt, und eine Stadt der Studierenden. Ich buchte das Hotel am Platz mit einem Vögelchen als Maskottchen auf der Architektur und einem Brunnen davor, der mich an Berlin zu Ostzeiten erinnerte. Mit meinem Koffer rollte ich vom Bahnhof in die Herberge. Schon in den ersten Minuten meines Aufenthaltes wusste ich: diese Stadt mag ich! Ich checkte im Hotel ein. Auf meinem Zimmer lag ein Zettel mit einem Angebot. Chiropraktische Massage für 25 Euro. Bähm. Die Entscheidung dafür war schnell getroffen. Ich hatte vor einem Jahr einen schlimmen körperlichen Zusammenbruch und versuche seitdem, mich davon zu erholen. Und so günstig würde ich mich in Deutschland nie „verwöhnen“ lassen können. Perfide diese Welt. I know. Aber perfider wurde es in diesem Hotel später, als ich zu Abend ass. Wie Bienen summten sie an, aus allen Ecken; „reiche“, ukrainische Menschen (Männer zwischen 35 und 60, junge Frauen mit sehr langen Haaren und noch längeren Fingernägeln an ihrer Seite, und meist zwei kleine Kinder in feinen Zwirn gehüllt, dabei). Sie bewegten sich sicher auf dem Parkett des Luxus‘. Ich war völlig überfordert, wieder fühlte ich mich nicht wohl in meiner Haut, sehnte mich nach Hostel und (jungen) Menschen meines Schlages, fürs Gefühl. Aber für das beobachtende Auge war dies hier natürlich wichtig. Das Land war und ist eben nicht nur schwarz und weiß, sondern hat viele, viele Facetten, Ambivalenzen und Ungerechtigkeiten. Wie jeder andere Platz dieser Welt auch. Nur in Osteuropa sind Unterschiede eben oft viel größer, viel höher, viel weiter, viel tiefer, viel… immer viel. Jedem ist das Smartphone an die Hand gewachsen, also fast jedem, aber die Züge stammen zumeist aus dem letzten Jahrhundert, haben nicht einmal Steckdosen, und werden mit Kohle betrieben. Oder die Restaurants, sie kümmern sich nicht mehr um analoge Speisekarten, alles ist nur noch mit einem Code in den wilden Internetweiten erreichbar. (Für mich zu dem ein oder anderen Zeitpunkt wirklich umständlich, denn ich war nicht mit ukrainischen Handy-Daten ausgestattet.) Oder die alten, verarmten Babuschkas zwischen 50 und 90 Lenzen auf dem Buckel, die auf den Märkten nicht nur frische Lebensmittel verkauften, sondern auch oft ihr Hab und Gut, weil sie anders nicht über den Monat kämen. In meinem Hotel dagegen, der pure Luxus für die ukrainische Kleinfamilie mit SUV und Kaviar auf Tellern und Champagner in den Gläsern. Die Kinder an ihren Smartphones oder Tablets. Crazy Welt. Mein Essen war natürlich sehr gut, der Wein sowieso. Übrigens, das gefühlte Nationalgericht meines ukrainischen Sommers war die Pizza. Ich schlief in einem Zimmer der oberen Etage mit Blick auf einen Park mit alten Bäumen. Und ich schlief gut.

Der nächste Tag war wieder sommerlich, aber nicht mehr ganz so heiß. Ich ging ohne Vorbereitungen los, dahin, wo meine Füße mich trugen. Die Stadt war an vielen Stellen noch geschmückt ob des Nationalfeiertages. Ich begegnete sehr verschiedenen Menschentypen. Zwischendurch trank ich viele Tassen gefüllt mit guten Kaffee. In einem dieser Hipster-Kaffee-Läden entdeckte ich eine Lederhandtasche im schönsten ukrainischen Rot. Billig war sie nicht, ich aber schockverliebt. Kurz nahm ich Rücksprache mit meinem deutschen Askese-Gewissen, danach kaufte ich das Prachtstückchen. Und dazu im gleichen Rot außerdem eine Geldbörse, ich ließ meine bisherige lederne Handtasche im ukrainischen Müll verschwinden. So neu-rot betascht stolzierte ich weiter. Irgendwann erreichte ich einen riesigen Markt. Das Besondere dort waren nicht die angebotenen Waren, sondern die Schaufensterpuppen in Frau und Mann und in Kind. Köpfe und Torsi. Überall. In Massen. Ich steuerte herum und hatte meine Freude an dieser ästhetischen Wonne. Das hatte ich so noch nie gesehen. Es war kurz vor Marktschluss, und die Händler*innen packten ihre Ware ein, gingen fort, aber ihre Puppen blieben. Wie eine zweite Welt hinter der ersten. Die Markt-Puppen-Welt von Iwano-Frankiwsk.

Nach dem Puppen-Markt-Aufenthalt spazierte ich zum Bahnhof. Wieder brauchte ich eine Fahrkarte, dieses Mal zurück nach Lwiw. Der Aufwand war ein wenig größer, weil ich erst mit dem Bus fahren wollte, aber partout keine gute Verbindung finden konnte. Also wieder Zug. Ticket gekauft, zurück ins Hotel. Um 19 Uhr würde die Massage beginnen. Vorher wollte ich ich mich frisch machen. Gesagt. Getan. Während ich duschte, klopfte es an die Tür. Ein Hotelmitarbeiter brachte die Massageliege und baute sie in meinem Zimmer auf. Eine halbe Stunde später kam Irina. Sie packte eine Uhr und eine Musikbox aus und bat mich danach auf die Liege. Sie massierte. Das waren die schönsten 45 Minuten Massage, die ich je bekam. Es gab keinen Zentimeter meines Körpers, den Irina nicht berührte, immer auf eine sanfte, aber bestimmte Art und Weise. Und sie wiederholte gebetsmühlenartig, dass ich mich einlassen müsse, mich fallen lassen in ihre ukrainischen Hände. Das tat ich. Und ich denke heute noch manchmal an diesen intimen, aber auch heilenden Moment in einem Hotel am Platz in Iwano-Frankiwsk. Zwei richtig gute Tage in dieser Zwischenstadt, ich hoffe, ich kann sie bald noch einmal besuchen…

Zurück nach Lwiw

Endlich wieder Hostel-Schlaf & Kunstmenschen in the House

Meine letzte Nacht dieser Reise schlief ich im Hostel, mitten in Lwiw. Ein kleiner Frauenschlafsaal, die Nacht war ruhig und unaufgeregt. Vorher aber machte ich noch einen großen Zentrums-Spaziergang, ging noch einmal all die Prachtstraßen entlang. Es war kühler geworden. Ich ass die ein oder andere Kleinigkeit und beobachtete die Menschen beim Spielen (vor allem Schach). Gen Abend entdeckte ich noch einen besonderen Ort. Da war ein Fenster, dort hing ein Zettel mit einer Beschreibung, wie die Besucherin einen magischen Platz erreichen könnte. Ich klingelte und trat ein, über den Hinterhof… Ein Raum voller Kunstwerke und Selbst-Gemachtem und eine freundliche Studentin, die mir erklärte, wer hier was und warum kreiert hatte. Später kamen noch Freund und Freundin von ihr, es war Freitag Abend, eigentlich Party-Time. Aber wegen des großen C’s gab es keine Parties. Und so besuchten sie ihre Freundin. Wir unterhielten uns über Kunsthochschulen, Kraftwerk (und Rammstein) und die Ukraine. Danach entschied ich mich für ein paar Einkäufe, bezahlte und war sehr zufrieden mit meinem letzten Abend.

Am nächsten Morgen musste ich nur noch zum Flughafen kommen, und zwar pünktlich. Ich ging frühstücken in einem der Restaurants in der Nähe. Danach rollte ich mit meinem Gepäck zur Tram. Eine Verbindung zum Flughafen hatte ich mir am Vorabend herausgesucht. Aber die Tram hatte gar nicht den Flughafen zum Ziel. Als ich das begriff, stieg ich aus und war irgendwo im Nirgendwo. Ich fragte eine Mädchenfrau, die an mir vorüberging. Sie wußte auch nicht, wie ich mit den Öffentlichen weiter fahren könnte. So recherchierte sie in ihrem Handy und fasste schließlich den Entschluss, dass ich ein Taxi nehmen solle. Sie bestellte es für mich. Ich musste nachschauen, ob ich noch genügend Hrywnja in meiner neuen Geldbörse hatte. Hatte ich nicht. Die Mädchenfrau wechselte mir ein paar Euro in die ukrainische Währung um. Gemeinsam warteten wir auf das Taxi. Sie sagte, sie gehe erst, wenn ich im Taxi säße. Wir unterhielten uns über Musik. Ihre Lieblingsband Rammstein. Verrückt. Schon wieder. Das Taxi kam, ich war so froh, diese wunderbare Menschin getroffen zu haben. Zwei Stunden später startete mein Flugzeug. Es brachte mich zurück nach Berlin.

Nachwort

(28.2.2022) Seit letztem Donnerstag trage ich die silberne Matrjoschka-Brosche. Jeden Tag stecke ich sie mir an. Dieses wunderhübsche Ding, das ich letzten Sommer auf einem Markt in Lwiw in der West-Ukraine von einer Künstlerin erstand. Ein Einzelstück, wie sie versicherte. Eine russische Matrjoschka für eine deutsche Matrjoschka, die die Ukraine liebt und bereist. Starke Frauen, beide. Die eine nun ein Talisman oder besser Talisfrau für die andere und die gesamte Weltengemeinschaft.

Warum sind Nationen so wichtig? Warum nehmen Nationen sich so wichtig? Die Ukrainer. Die Russen. Die Deutschen. Nationalismus. Was kann der eigentlich und was macht er mit und aus Menschen? (Ich kann mir nicht vorstellen, für „mein“ Land eine Waffe in die Hand zu nehmen. Aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, mit einer Waffe mich und meine Liebsten zu verteidigen!) Wir Welt sind in einer Krise. Und jetzt haben wir es auch noch auf die Spitze getrieben. Wir Welt können uns nicht einzeln denken. Das Eine hat Auswirkungen auf das Andere. Der Eine tut dies und tritt damit den Anderen. Alles hat mit Allem zu tun. Soziale Gerechtigkeit, politische Machtverhältnisse, Status, Lebenserwartung, Klima…etc. Sind wir wirklich gnädig, „gut“, demütig, respektvoll, diplomatisch miteinander umgegangen und zwar weltweit, im Großen und im Kleinen?

Den Patriotismus der ukrainischen Bevölkerung roch ich während meiner Anwesenheiten dort. Letzten Sommer – als sie ihre 30-jährige Unabhängigkeit vom Russenlande feierten – besonders stark. Deshalb kann ich nachvollziehen, was die Menschen dort gerade antreibt, bewegt, machen lässt. Ja. Aber auf der anderen Seite agieren auch Menschen. Sehr junge Menschensoldaten. Sie gehören einer anderen Nation an. Aber nicht die gesamte Nation hat entschieden, sondern nur einer, der dieser Nation vorsteht und dadurch die Macht besass, über die Köpfe von 146 877 088!!! zu bestimmen.

Ich brauche keine Feindbilder. Mir macht „die Welt“ Angst und ich weine, immer wieder, immer weiter!