Chișinău, Republik Moldau & Tiraspol, Transnistrien – eine kalte Winterreise (Februar-März 2018)

Posted by Antje Kröger Photographie on Jun 14 2018, in Mensch, Welt

„Je besser der Wein in einem Haus, umso ehrbarer der Besitzer.“ (Moldawisches Sprichwort)

Es ist Ende Februar 2018, ein strahlender Sonnen – Sonntag als ich in Chișinău lande, der Hauptstadt der Republik Moldau und mit mehr als 500.000 Einwohnern auch die größte Stadt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die bestimmt 15 Jahre her ist. Damals war ich zu Besuch in Wien. Meine Reisebegleiterin und ich waren auf dem Prater, hatten Hunger und besuchten einen kleinen Laden mit Lebensmitteln in der Nähe. Ich kam mit dem Besitzer ins Gespräch, er erzählte, dass er aus Moldawien käme, dem ärmsten Land Europas. Als ich wieder zu Hause war, musste ich das Land erst einmal auf der Landkarte suchen.

Offiziell trägt das Land (ehemalige Sowjetrepublik) zwischen Rumänien und der Ukraine im Deutschen den Namen Republik Moldau, aus dem Russischen übersetzt, sagt man auch Moldawien. Man spricht vor allem Rumänisch, doch auch Russisch ist noch immer verbreitet. Bezahlt wird mit dem Moldauischen Leu. Leu ist der (poetische) Löwe.

Die Nacht und der Tag vor meiner Reise waren lang. Erst war da noch der Workshop, dann die anstrengende Busfahrt von Leipzig nach Berlin Schönefeld und anschließend das zehrende Ausharren auf dem Flughafen. Es gibt nämlich nicht genug Sitzplätze für alle Nacht-Wartenden. Viele Obdachlose hatten in den Flughafengebäuden Schutz gesucht vor der klirrenden Kälte dieser deutschen Februar-Nacht, zurecht.

Um neun Uhr startet endlich mein Flugzeug, Moldauer, wohin meine müden Augen auch schauen, erstaunlich viele Kinder. Ich schlafe sofort ein, erst als wir landen, lande auch ich wieder im Reich der wachen Reisenden.

Der Flughafen von Chișinău ist klein. Ich nehme ein Taxi zum Hostel. Der Tag liegt noch voll und ganz vor mir. Ich wohne zentral. Als ich aus dem Fenster blicke, entdecke ich das rege Treiben im gegenüberliegenden Schnee-Park. Ich stürze mich in das sonntägliche Treiben der Menschen. Das, was ich in Deutschland so fürchterlich finde. Schon als Kind hatte ich Sonntage gehasst: die Familienspaziergänge, das Erstarren der Infrastruktur, das angesagte „Faulenzen“, die vielen Menschen-Konzentrationen. Hier ist es anders, wie übrigens an vielen anderen Orten dieser Welt auch: die Busse fahren im guten Takt, die Geschäfte sind geöffnet, Menschen sind überall und nicht nur an ausgewählten Plätzen. Das mag ich und mische mich unter sie.

Warum eigentlich Moldawien? Als ich im letzten Jahr im ukrainischen Odessa war, schwärmten so viele Reisende, die ich dort traf, von diesem Land. Schon an meinem ersten Tag wusste ich warum. Das ist nicht beschreibbar, auch ich erliege diesem Flair sofort.

Der Park ist groß, trotz der Kälte sitzen Menschen auf Bänken und beobachten andere. An manchen Ecken sammeln sich stehende Gruppen und schnattern miteinander, Kinder trollen im Schnee oder schmeißen Schneebälle durch die Gegend. Ich stoße auf ein Altherren-Trüppchen. Eine Weile verbringe ich mit ihnen. Einige waren in den Nachwende-Jahren in Deutschland zum Arbeiten, andere haben mindestens einen Verwandten, der in Deutschland lebt. Als mir einer von ihnen den Hitlergruß zeigt, bin ich nicht mal mehr schockiert. Schon an anderen Plätzen der Welt habe ich diese Gebärde gesehen, sobald ich zu erkennen gebe, dass ich Deutsche bin. Nur dieses Mal habe ich sie auch fotografiert.

Ich lasse die Männer stehen und spaziere die Hauptader (Stefan cel Mare Boulevard), die sich durch Chișinău schlängelt, entlang, einige Kilometer weit. Die Moldauer sagen, wenn man diese Straße einmal komplett entlang gelaufen ist, habe man alles Wichtige von Chișinău, ihrer Hauptstadt, gesehen. Das mag für einen kurzen Besuch auch stimmen. Für mich und meine Neugierde ist dieser Spaziergang allerdings nur der Auftakt meiner Abenteuer.

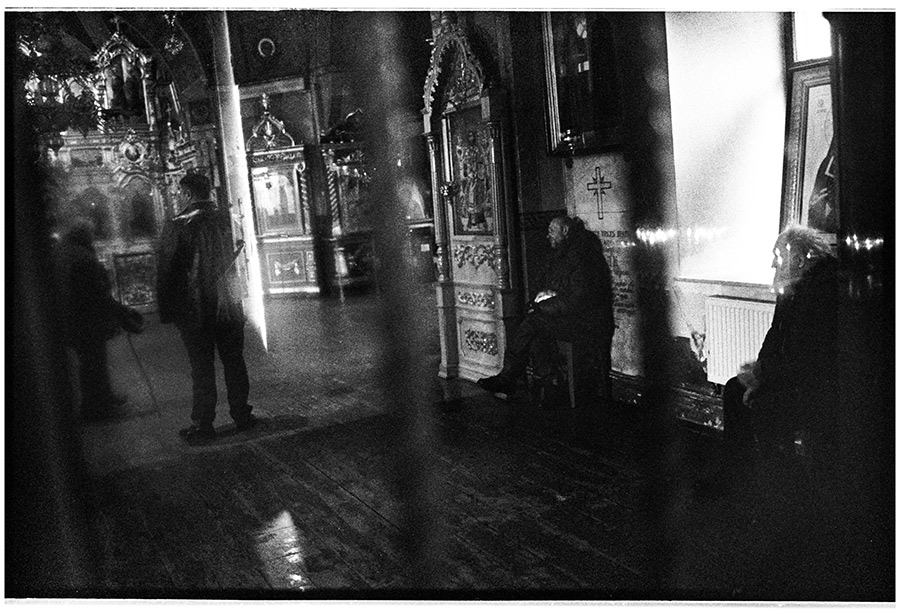

Ich treffe Maxim auf dem Prachtboulevard. Er spricht mich auf meine Leica an. Er selbst hat eine analoge Nikon in der Hand. Er erzählt mir, dass er Sportler ist (Kung-fu), mit seiner Mannschaft sei er überall in der Welt unterwegs. Wir fotografieren uns gegenseitig. Danach laufe ich zum ehemaligen Hotel „National“. Es zerfällt, aber strahlt dennoch etwas sehr mondänes aus, an diesen Ort werde ich zurückkommen in den nächsten Tagen, das ist sicher. Die letzte Station an meinem ersten Tag ist das St. Theodor Tiron Kloster. Die güldenen Zwiebeltürme haben mich schon von weitem angestrahlt. Ich bleibe ein wenig, beobachte die Menschen in ihrem religiösen Habitus. Danach nehme ich einen Bus ins Hostel, zu müde bin ich für weitere Schritte. Bezahlt wird bei einem Fahrkartenmädchen. Das habe ich lange nicht erlebt. Sie hat eine Rolle mit Tickets umgeschnallt, ich gebe ihr das passende Geld, die reißt meinen Fahrschein ab und gibt ihn mir.

Die nächsten Tage lerne ich die Stadt besser kennen. Ich gehe in Kirchen, fahre viel Bus, spaziere durch die Straßen. Immer wieder schneit es. Eines Morgens schaue ich aus dem Fenster meiner Herberge, ich kann direkt auf den Stefan cel Mare Central Park schauen. Eine Scharr an Frauen unterschiedlichen Alters fegt mit altertümlichen Besen den Park und befreit ihn so vom Schnee. Ich denke mir so, da bekommt das Wort „Schneebesen“ eine ganz neue Bedeutung, bin jedoch noch zu müde, um aufzustehen und Fotos zu machen. Dennoch merke ich mir dieses „Foto“. Es gibt immer mal wieder Bilder, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht schaffen, auf Film oder Chip gebannt zu werden, um so wichtiger, sie sich einzuprägen oder aufzuschreiben, damit sie nicht verloren gehen.

Es ist kalt. Jeden Tag, bevor ich losgehe, überprüfe ich, ob ich Mütze und zwei paar Handschuhe dabei habe. Abends jedoch in der Herberge ist es warm, viel zu warm manchmal. Das habe ich schon so häufig in Osteuropa erlebt, draußen Pelz und dicke Schapka, drinnen T-Shirt und überheizte Räume…

Cimitirul Evreiesc din Chișinău (Jüdischer Friedhof Chișinău)

An einem Tag mache ich mich auf zum jüdischen Friedhof der Stadt. Dies fühlt sich an wie eine eigene Reise. Der Friedhof liegt auf einem Berg, rundherum Wohngebiet, beides durch eine Mauer voneinander getrennt. Über Nacht hatte es so viel geschneit. Alle Schritte sind anstrengend. Ich brauche eine gefühlte Ewigkeit, bis ich das einzige Eintrittstor finde. Aber schon der erste Blick auf den Friedhof entschädigt mich. Auf allen Wegen meter-hoher, jungfräulicher Schnee…und wunderhübsche Gräber.

In der Republik Moldau ist dies der größte jüdische Friedhof mit zirka 20.000 erhaltenen Gräbern. Die Grabsteine tragen Inschriften auf Jiddisch, Russisch, Hebräisch oder Rumänisch; auf vielen ist ein Porträt des Verstorbenen eingraviert. Die erhaltenen Grabsteine datieren ab 1820, viele stammen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Ruhestätten bestehen aus teilweise aufwendig ornamentierten Steinplatten und Stelen, von denen einige von einem Metallzaun oder von einem Metallkäfig umgeben und überdacht sind. (Quelle: Wikipedia)

Der Anteil der Juden in Chișinău betrug im Jahr 1903 etwa 46 Prozent (etwa 50.000 von geschätzt 110.000 Einwohnern). Danach forderten Pogrome viele Tote und setzten Auswanderungswellen in Gang (zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung flohen nach Westeuropa und Palästina), die Vernichtungsaktionen im zweiten Weltkrieg forderten weitere Tote. Als der zweite Weltkrieg endete, waren die meisten Synagogen und andere religiöse Orte zerstört und die jüdische Kultur fast aus dem Land verschwunden. 2014 ging man nach Schätzungen von nur noch 15.000 Bürgern jüdischen Glaubens in der gesamten Republik Moldau aus, wovon etwa 10.000 in Chișinău lebten. Dies entspricht etwa einem Fünfundzwanzigstel des Standes von 1903. Auf der folgenden Homepage gibt es einen sehr guten Abriss über die jüdische Geschichte in Bessarabien und die Geschichte des Friedhofes: DER VERFALLENDE JÜDISCHE FRIEDHOF VON CHIȘINĂU

Das Friedhofspärchen und ich sind allein. Sie wohnen wohl hier. Ich komme kurz mit ihnen ins Gespräch, sie hält mich für eine Engländerin und erzählt mir vom Cousin, der in London lebt. Während ich zwischen den Gräbern herumstapfe und manchmal bis zu den Knien im Schnee verschwinde, versuchen die beiden, dem Schnee ein wenig Herr zu werden. Ab und an sehe ich Verwüstungen und Löcher in der Friedhofsmauer. Ich lese später von Übergriffen auf den Friedhof.

Reise nach Transnistrien

Eigentlich will ich mit dem Zug nach Tiraspol fahren. Aber gar nicht jeden Tag fährt einer in die 74 Kilometer entfernte Stadt, jeden 2. oder 3. Tag gibt es wohl Nachtzüge. Deswegen nehme ich „einfach“ einen der vielen Minibusse. Sie fahren sehr oft am Tag, mindestens einmal pro Stunde vom Busbahnhof, der neben dem großen Basar liegt. Am Tag vorher hatte ich mein Ticket geholt. Das aber ist gar nicht nötig. Direkt vor der Fahrt eines zu kaufen, reicht völlig aus. Lion aus den Niederlanden begleitet mich auf dieser Fahrt, er ist arabischer Herkunft und traut sich nicht, alleine die Grenze zwischen Moldawien und Transnistrien zu passieren. So hängt er sich an mich an.

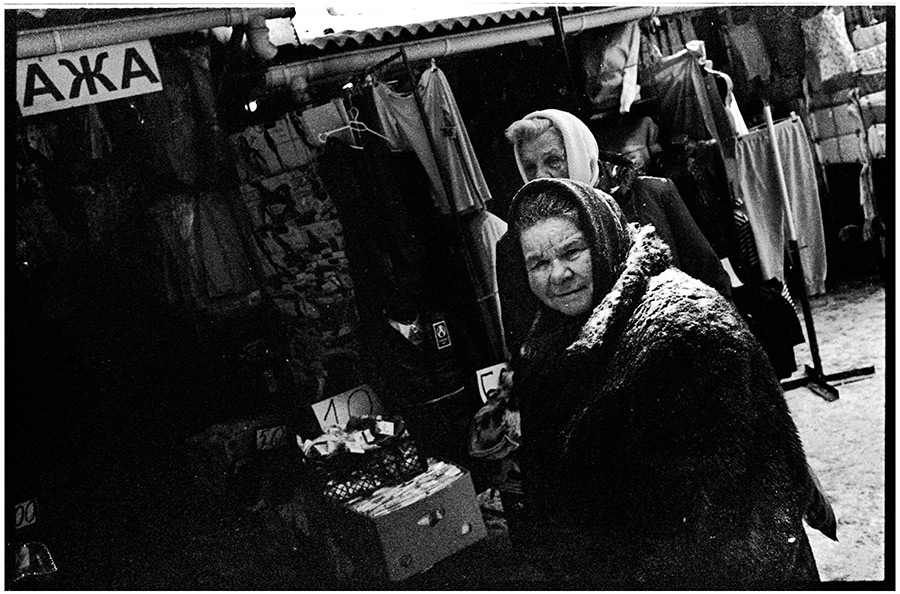

Es ist schon wieder so kalt, die Busse laufen ununterbrochen, damit die Menschen, die schon drin sitzen, nicht erfrieren. Heizung gibt es nicht, Gurte auch nicht. Es ist eng. Viel Gepäck kann nicht verstaut werden. Nach und nach steigen Passagiere mit ihren Markteinkäufen ein. Im Bus gibt es wohl so 20 Plätze. Alle sind gefüllt, als wir losfahren. Doch wir halten ständig an und nehmen noch mehr Menschen mit, die an der Straße stehen. Schließlich sind wir wohl 40 Personen in dem kleinen Bus. Ich bekomme Platzangst, schaue aus dem Fenster. Vor Fahrtantritt hatte ich noch ein paar Fotos gemacht. Eine dicke, alte Frau schräg hinter mir fragte mich auf russisch, warum ich sie fotografiere. Ich antwortete, dass ich sie schön finde, sie lachte laut, der gesamte Bus auch.

In Bender befindet sich die Grenze zu Transnistrien (Pridnestrowische Moldauische Republik, Pridnestrowien). Der Landstrich hatte sich 1992 von der Republik Moldau losgesagt, kein Staat erkennt die Autonomie jedoch an, Transnistrien ist ein „Schurkenstaat“. Die Bewohner haben zwei Pässe, den von Moldawien und den von Transnistrien.

An der Grenze angekommen, müssen alle aussteigen. Ausländer werden in ein Grenzhäuschen gebeten. Dort sitzen zwei Soldaten, die gut englisch sprechen. Einer von ihnen fragt mich, wo ich übernachte und wie lange ich bleiben mag. Insgesamt ist dies 45 Tage möglich. Dann bekomme ich eine Migrationskarte, die ich bei der Ausreise wieder vorzeigen muss. Dann wieder zurück in den Bus, an die Enge habe ich mich nun schon gewöhnt.

Tiraspol

In Tiraspol liegt noch mehr Schnee. Für zwei Nächte habe ich eine Wohnung gemietet. Sie kostet 20 Euro pro Nacht, in Chișinău bezahle ich im Sechs-Bett-Zimmer sechs Euro pro Nacht. Die Fahrt von Chișinău nach Tiraspol kostet zwei Euro, eine Busfahrt in Chișinău 10 Cent.

Lion und ich laufen vom Bahnhof, der Endhaltestelle aller Minibusse, zur gemieteten Wohnung in zehn Minuten. Sie befindet sich in einem orangefarbigen Stalinbau, in den 50er Jahren erbaut. Eine Frau gibt für uns den Türcode ein. Wir steigen in den dritten Stock hinauf. Dort erwartet uns Agnessa, sie ist 51 Jahre alt. Wir betreten ihr russisches Reich. Ich bin total verliebt, erinnert es mich doch an meine Wohnung in Leipzig. Mein Reisebegleiter findet es schrecklich, kommuniziert dies auch. Das ist mir unangenehm, ich entschuldige mich bei Agnessa. Es gibt nur ein Doppelbett. Die erste Nacht wird ein wenig unangenehm, am zweiten Tag sucht sich Lion eine eigne Bleibe, so dass ich in der Wohnung auch in Ruhe ein paar Selbstporträts machen kann.

In Tiraspol ist überall der „Sheriff“. Supermarkt, Tankstelle, Fußballverein, Fernsehsender. Sheriff ist ein Unternehmen, das 1993 von zwei Männern gegründet wurde, einer davon war im früheren Leben Polizist. Einige behaupten, das Unternehmen gehöre dem ehemaligen Präsidenten und dient der Geldwäsche. „Sheriff“ ist aber in jedem Fall ein transnistrisches Monopol.

Zusammen mit Lion gehe ich einkaufen, die Lebensmittel sind für uns etwas günstiger als in Chișinău. Abends koche ich in Agnessas weiß gepunkteten Töpfen russische Pelmeni und trinke Wodka.

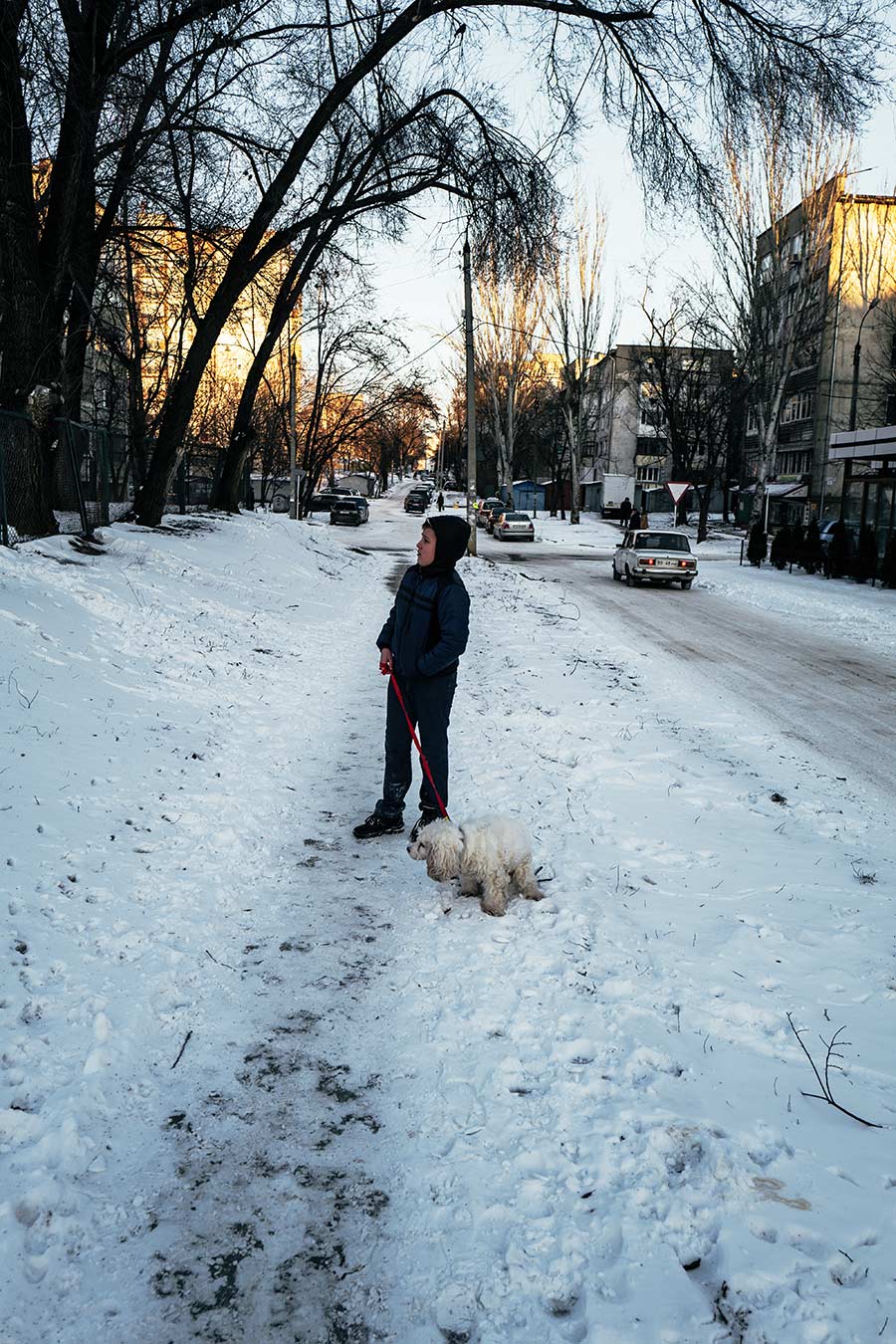

Am nächsten Tag wache ich morgens um sechs auf, weil jemand in der Nähe Schnee schiebt. Ich schlafe wieder ein, träume vom wilden Russland. In Transnistrien ist auf einmal ja alles wieder russisch. Die Menschen sprechen russisch, alle Schilder sind in kyrillischer Schrift, sogar die Ästhetik ist ex-sowjetisch. Ich mag das! Als ich ausgeschlafen habe, ist Lion weg und ich kann mich alleine in das Abenteuer Tiraspol stürzen. Wieder ist es klirrend kalt, aber die Sonne scheint.

Zuerst mache ich mich auf die Suche nach Lenin, ich treffe ihn zweimal an. Viele Schüler sind auf den Straßen unterwegs. Es gibt Schneeballschlachten. Ich gehe ohne Plan, immer der Nase nach. Irgendwann lande ich am glitzernden Fluss, dem Dnister, einem 1.352 Kilometer langen Zufluss des Schwarzen Meeres. Er durchfließt die Republik Moldau, die Ukraine und eben auch Transnistrien. Mein Spaziergang am Wasser wird begleitet von der Hundebande. Als ich das erste Mal auf sie treffe, muss ich schmunzeln. Sie ähneln ein wenig den Bremer Stadtmusikanten. Sie laufen meist nach der Größe aufgefädelt immer mir hinterher. Sobald ich fotografiere, ist es ihnen zu langweilig und sie stromern weiter. Aber immer wieder schaffe ich es, sie zu mir zu rufen. Eine ganze lange Weile bleiben sie bei mir. Solch illustre Begleitung hatte ich selten. Noch später, als ich längst wieder auf der Straße bin, höre ich sie bellen.

In Transnistrien sind die Menschen wirklich offen, freundlich und nett. Es gibt keinerlei Probleme zu fotografieren. Nur sollte man es vermeiden, Soldaten/Polizei/Politik abzulichten. Wer abenteuerlustig ist, darf es versuchen, aber ähnlich wie in Russland, kann es dann auch schon mal brenzlig werden. Mir ist das ganz zufällig passiert. Da sind die roten Sterne am Tor und ich fotografiere so herum, bis ich den Soldaten sehe, der just anfängt zu schimpfen. Ich gehe ganz schnell weiter.

In der Kirche treffe ich auf die 72-jährige Donata. Sie erbettelt ein wenig Geld von mir. Anschließend betet sie für mich. Wie oft mir das in Osteuropa schon passiert ist. Ich habe nun wohl einen guten Stand bei welchem Gott auch immer. Nach einem langen, kalten Tag auf der Straße bin ich müde. Ich gehe wieder in den „Sheriff“ und kaufe mir Abendbrot ein, dann zurück in Agnessas Wohnung, die warm ist. Ich schlafe früh ein, am nächsten Tag bin ich mit Agnessa zu einem Gespräch verabredet.

Agnessas Küche

Gegen Mittag kommt Agnessa in die Wohnung. In den zwei Tagen zuvor machte ich ein paar Selbstporträts in ihren hübschen Wänden, Agnessa hatte nichts dagegen. Nun sitzt sie mir in ihrer Küche gegenüber. Vorher hatte sie schon ein paar Süßigkeiten für ihren erwachsenen Sohn gebacken. Ich mag auch sie fotografieren. Aber sie sträubt sich und sagt dann, dass sie nicht hübsch genug sei. Seit ihrer Kindheit wünschte sie sich, schöner zu sein. Ich bin gerührt, auf eine ganz merkwürdige Weise. Ich hab sie gerne. Wir reden lange – über ihr Leben, Transnistrien, Russland, die Liebe, die Zukunft.

Doch zu allererst legt sie mir ans Herz, dass ich einen Mann und ein Kind brauche. Sie hat auch genaue Vorstellung davon, wie dieser Mann auszusehen hat, groß und stark, damit er mich beschützen kann. Ich sage ihr dann, dass ich in einen eher kleinen, schmächtigen Mann verguckt bin. Sie muss lachen. Sie sagt, ich sei wie ihr Sohn, der Ende 20 ist, er wolle auch nicht heiraten. Agnessa selbst ist geschieden, lebt zusammen mit ihrem Sohn in einem Häuschen, ihre Mutter starb vor zwei Jahren. Die Wohnung ihrer Mutter hatte sie behalten, um sie an Touristen zu vermieten. Bevor ich kam, lebte dort für drei Monate ein Journalist einer bekannten deutschen Tageszeitung.

Agnessa wurde in Tiraspol geboren, ihre Mutter kam aus der Ukraine in die Stadt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das Leben in Transnistrien sehr hart. Der „Staat“ wurde am 2. September 1990 gegründet. Dem gingen die Unabhängigkeitserklärung der sowjetischen Teilrepublik Moldawien (Republik Moldau) und der Konflikt um die Abschaffung des Russischen als Amtssprache voraus. Nach einem kurzen Krieg von März bis August 1992 erreichte der Landstrich eine Quasi-Unabhängigkeit, während Moldau seine Souveränität über das Gebiet einbüßte. Die Kämpfe forderten über 500 Todesopfer. Agnessa erzählt mir, dass es 1992 keine Milch, kein Brot gab, alles Andere auf Lebensmittelkarten rationiert zugeteilt. Manchmal stand sie extra morgens um fünf Uhr auf, wartete irgendwo drei Stunden, um doch einen kleinen Schluck Milch für ihr Kind zu ergattern. Heute können sich weder Transnistrien noch die Republik Moldau entwickeln, weil beide im Konflikt feststecken, die Republik Moldau schaut gen Europa, ist aber dennoch in irgendwelche Beziehung mit Moskau verstrickt, Transnistrien schaut gen Russland.

Agnessa studierte Literatur in Odessa. Danach lebte sie für drei Jahre am 10.000 Kilometer entfernten Fluss Amur in Sibirien. Sie sagt selbst im Wald von Russland und empfiehlt mir, auf meiner nächsten Reise dort unbedingt Halt zu machen.

Agnessa erzählt mir, als ich von meinem Besuch auf dem jüdischen Friedhof von Chișinău erzähle, dass sie während ihrer Schulzeit viele jüdische Freunde hatte. 1992 jedoch sind diese zum Großteil nach Israel und in die USA ausgewandert. Sie selbst sei Christin. Nach dem Tod ihrer Mutter begann sie jedoch erst zu glauben. Ihre Mutter war in jungen Jahren gläubig, verlor aber ihren Glauben, als sie nach Tiraspol kam. Früher in der heimatlichen Ukraine war sie viel in die Kirche gegangen, um zu beten. Das Leben aber in Tiraspol mit Kindern und Arbeit war hart, es fehlte schlicht die Zeit und Muße, sich um die Religion zu kümmern. Als die Mutter starb, bekam Agnessa ein Zeichen, seitdem betetet sie regelmäßig und glaubt an einen Gott.

Agnessa beneidet mich um die Reisen, die ich machen kann. Sie wünschte, sie hätte mehr Möglichkeiten zum Geldverdienen. Dann würde sie sich dorthin auf den Weg machen, wo ihre Vorfahren herkommen. Sie ist sehr belesen, surft viel durch die Weiten des Internets. Aber ihr fehlt schlicht Geld, um sich mal von Tiraspol fortzubewegen. Sie erzählt mir, dass es mal eine gute Periode (2010) gab. Aber die Finanzkrise 2012 wirkte sich auch auf Transnistrien aus, der Druck der Ukraine und der Republik Moldau ist seitdem wieder größer. Viele Menschen gehen weg, um woanders Arbeit zu finden. Für ein „gutes“ Leben bräuche man in Tiraspol 500 Dollar (420 Euro). Die meisten aber haben zwischen 150 und 300 Dollar, 300 Dollar ist derzeit schon wirklich viel! Das Essen in den Supermärkten ist für Transnistrier teuer. Deswegen versuchen sie, im heißen Sommer (nicht selten steigt das Thermometer auf 40 bis 42 Grad an) selbst Obst und Gemüse anzubauen, viele halten Nutztiere.

Ich frage Agnessa, ob die Kälte und der viele Schnee für Ende Februar, Anfang März normal seien, sie verneint. Normalerweise sind die Winter 10 bis 15 Grad warm. Dieser Winter sei extrem. Viele Leute gehen deswegen nicht aus ihrem Haus, haben auch nicht genug Wärme, um ihre Häuser oder Wohnungen zu beheizen. Agnessa behält in der Wohnung auch die ganze Zeit ihre Mütze auf. Ich frage mich, wie sie die Zeit in Sibirien überstanden hat.

Wir sprechen über die Zukunft. Die Moldauer und Transnistrier stehen sich so gar nicht feindlich gegenüber. Dennoch ist eine Wiedervereinigung fast ausgeschlossen. Russland scheut sich, neben Kaliningrad und der Krim, eine weitere Enklave zu annektieren. Die Regierung in der Republik Moldau ist schwach und wartet ab. Alle warten irgendwie ab. Und Agnessa verrät mir zum Schluss: „Ich liebe Putin.“

Nach unserem Gespräch mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof, um zurück nach Chișinău zu fahren. Ich habe Angst vor der Enge des Busses. Der muss ich mich aber stellen, wenn ich zurück will. Vielleicht war das Gebet für mich vom Vortag fruchtbar, denn der Bus ist leer, als wir losfahren, unterwegs steigen noch fünf Mitreisende ein. Nicht schlecht! Dafür nehme ich die klirrende Kälte, die auch im Bus herrscht, gerne in Kauf. Unterwegs halten wir an, der Fahrer kippt aus einer Plastikflasche warmes Wasser auf die Frontscheibe, damit das Eis schmelzen kann.

Die letzten Tage laufe ich vor allem durch die Wohngebiete von Chișinău. Ich mag es, den Alltag der Menschen zu beobachten, manchmal setze ich mich einfach in einen Bus und fahre bis zur Endhaltestelle, um dort herumzulaufen. Ich liebe diesen Augenblick so sehr, an dem ich einen Ort spüren kann, mich auskenne, weiß, welche Verkehrsmittel wohin fahren und wo ich mein Essen kaufen kann. Das ist ein Ankommen, das mir immer wieder große Freude bereitet. Ich bin da in Chișinău. Und ich komme wieder, am Ende des Sommers, um mehr von Land und Leuten zu erfahren und um von der Weinernte zu probieren!

Susanne Klabunde

Hallo Antje, das ist eine wunderbare Reportage! Ich mag das sozialistische Flair auch, dieses leicht Kühle, Spröde, Nüchterne, weil ich weiß, wie warm die Herzen der Menschen im Ausgleich dazu sein können.

Antje Kröger Photographie

liebe susanne. ich weiss nicht wirklich, ob es sozialistisch ist, ich deklariere es immer als osteuropäisch. da, wo ich ohne anstrengung atmen kann! ich mag die menschen sehr, ohne die oberflächlichkeit des scheins, nicht überall, aber zumindest da, wo das kapital noch nicht regiert. danke für deine worte, gruesse aus leipzig, antje